「資産5000万円」というと、一般的には「準富裕層(野村総研定義)」といえる水準です。

筆者も貯蓄と運用で30歳を超えた時に達成しました。老後資産2000万円問題の基準を悠々とクリアしているので、投資で資産をさらに増やす必要はない!と考える方もいらっしゃることと思います。

ズバッと言ってしまうと、この考えは非常に勿体無いことです。筆者の場合は資産5000万円を超えてから5年で1億円に到達することが可能でした。

資産の増加のスピードが飛躍的に上昇するフェーズなのです。

それも当然のことで、運用益の上に運用益が乗るという、複利効果の威力が大きく発揮されるからですね(スノーボールエフェクト)。

今回は豊かな老後の生活費を実現するために必要な金額について算出した上で、安全に運用して資産を殖やしていくのみ魅力的な投資先についてお伝えしていきたいと思います。

資産運用の力についても分かりやすく視覚的にお伝えしていきますのでご覧いただければと思います。

資産5000万円を超えたら準富裕層の基準に到達!

まず5000万円という資産について、若くしてサラリーマン収入の貯蓄だけで築くのは相当難しい金額だと思います。

最後の最後で退職金を加味して到達したという方もいらっしゃるでしょう。

自分で立ち上げた事業で成功、投資で成功、元々家が土地等の資産をもっている地主さんであったり、仮想通貨で一発あてたり、遺産を相続してと様々なケースはあると思います。

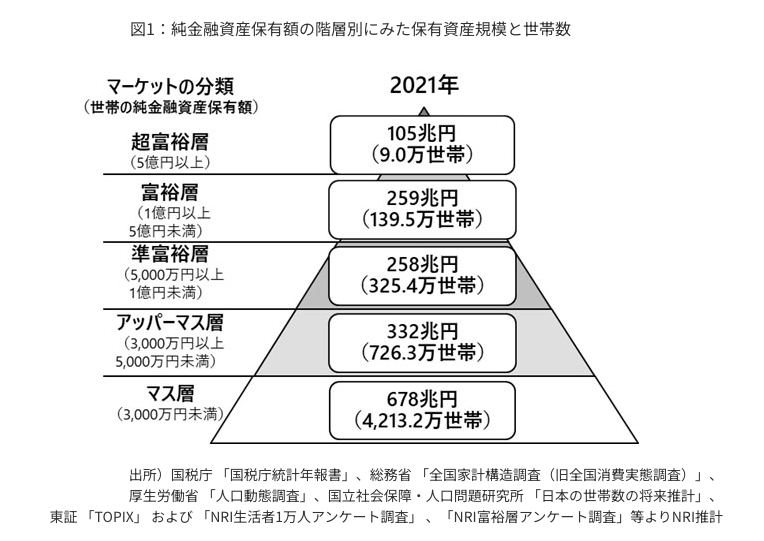

そんな所謂「大金」と言われる5000万円ですが、日本の家計資産的な位置づけはどうでしょうか。以下の野村総合研究所の分析結果を見てみて下さい。

資産5000万円は階層としては上から3つめの水準で、上位8.3%ということになります。

上位8.3%というと多いように思えますが、小学校の時にクラスが40人だとすると3~4人はいる計算になりますね。

ここから1億円以上の資産をもってる、上位2.3%つまりクラスでTOPを安全にかつ着実に目指そうというのが今回の記事の主旨です。

老後2000万円問題の問題点とは?精神的余裕確保のためにも老後資産は1億円で足りる?

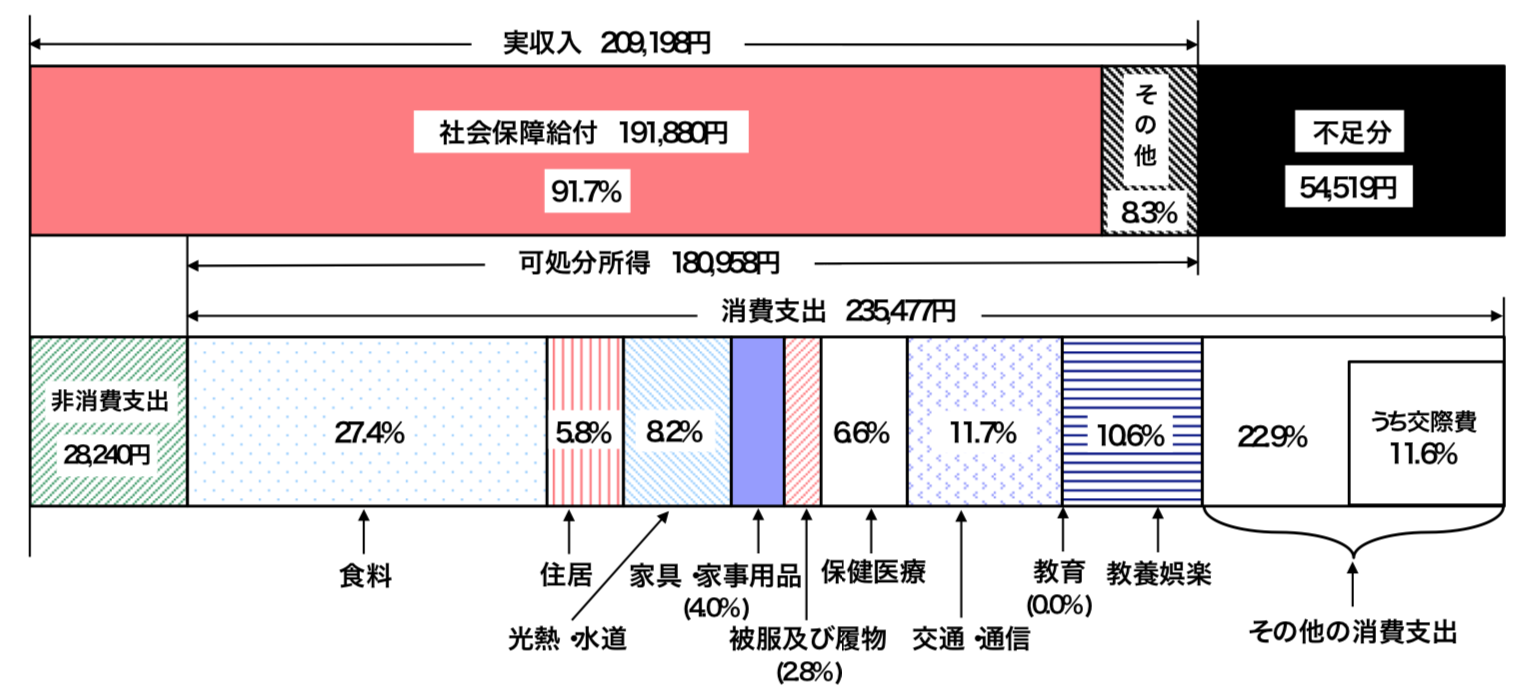

老後2000万円問題が2019年に世間を賑わせました。老後2000万円問題は以下で示される月間不足額55,000円を65歳から95歳の30年間継続した場合の金額です。

上記はパーセンテージで表示されているので、分かりやすく金額ベースでブレイクダウンしたものが以下となります。

| 総務省データ | |

| 食料 | 64,521 |

| 住居 | 13,658 |

| 水道光熱費 | 19,309 |

| 家具 | 9,419 |

| 被服費 | 6,593 |

| 保険医療 | 15,541 |

| 交通・通信 | 27,551 |

| 教養娯楽 | 24,961 |

| その他 | 53924 |

| A.消費支出合計(A) | 235,477 |

| B.健康保険等(B) | 28,240 |

| C.年金収入(C) | 209,198 |

| D.月間支出(A+B-C) | 54,519 |

| E.年間支出(D×12ヶ月) | 654,228 |

| F.30年間の支出 (E×30年) | 19,626,840(約2000万円) |

上記見ていただければわかる通り、住居や交際費が含まれる「その他」や食費が豊かな老後の水準とは言えませんよね。

そして上記のデータはあくまで日本の平均を取っているに過ぎません。

賃貸の方もいれば、既にローンを払い終えた持ち家の方もいらっしゃいますし、収入に関しても国民年金の方と厚生年金の方では全くことなります。

豊かな老後生活を場合分けしながら調整したものが以下となります。

| 賃貸ケース | 持ち家ケース | |

| 食料 | 100,000 | 100,000 |

| 住居 | 140,000 | 15,000 |

| 水道光熱費 | 21,400 | 21,400 |

| 家具 | 14,200 | 14,200 |

| 被服費 | 15,000 | 15,000 |

| 保険医療 | 13,900 | 13,900 |

| 交通・通信 | 30,000 | 30,000 |

| 教養娯楽 | 30,000 | 30,000 |

| その他(含む交際費) | 80,000 | 80,000 |

| 健康保険料等 | 28,240 | 28,240 |

| ①消費支出合計 | 472,740 | 347,740 |

| ②年金(国民年世帯) | 110,746 | 110,746 |

| ③年金(厚生年金世帯) | 203,300 | 203,300 |

| ④月額最終支出 (国民年金世帯)(①-②) |

361,994 | 236,994 |

| ⑤月額最終支出 (厚生年金世帯)(①-③) |

269,440 | 144,440 |

| ⑥年額最終支出 (国民年金世帯)(④×12) |

4,343,928 | 2,843,928 |

| ⑦年額最終支出 (厚生年金世帯)(⑤×12) |

3,233,280 | 1,733,280 |

この年額収支を同じく65歳から95際の30年間発生すると仮定した場合の経費は以下となります。

| 賃貸ケース | 持ち家ケース | |

| ⑧老後必要経費合計 (国民年金世帯)(⑥×30年) |

130,317,840 | 85,317,840 |

| ⑨老後必要経費合計 (厚生年金世帯)(⑦×30年) |

96,998,400 | 51,998,400 |

一番多く必要なのは老後賃貸をして国民年金世帯です。豊かな老後生活のためには1億3000万円が必要となります。

また、賃貸ケースの場合は厚生年金世帯だったとしても1億円近い資産が必要となります。

持ち家の場合は少ないですが、それでも厚生年金世帯の場合で5200万円、国民年金世帯だと8500万円が必要となってきます。

やはり、5000万円で満足することなく1億円を目指していくことが必要となってきます。

5000万円で具体的に何年暮らせるかについては以下の記事を参考にしてみてください。

関連:資産5000万円あったら何年暮らせる?精神的余裕をもってセミリタイア(早期リタイア)できるのか?資産運用を行う必要性を解説!

コラム:50歳独身で5000万円あれば流石にリタイアして良い?

退職金を受け取る前に既に5000万円を築いていて、さらに未婚であればかなり体は軽いですよね。

もう家庭を持たないと決め込んでいるのであれば、流石にリタイアしても良さそうです。ただ、家庭環境が固定されていないので、賃貸の方が多いのではないでしょうか?

広くても持て余してしまいますし、独身だからこそ、身軽に様々な場所に住みたいですよね。

上記で老後の生活費を算出しましたが、独身の65-95歳の間にかかる費用は「総務省の家計調査」によると以下の通りです。

住居は22000円でしたが、流石に独身賃貸は都会に住んでいると考えられるので、昨今のインフレも鑑みて15万円で置いています。

| 消費項目 | 消費支出 |

| 食料 | 41,731 |

| 住居 | 150,000 |

| 光熱・水道 | 11,383 |

| 家具・家事用品 | 5,830 |

| 被服費 | 4,843 |

| 保険医療 | 7,703 |

| 交通・通信 | 18,916 |

| 教育 | 0 |

| 教養娯楽 | 17,654 |

| その他の消費支出 | 24,860 |

| 合計(月額) | 282,920 |

| 合計(年額) | 3,395,040 |

年間340万円程度がかかります。50歳であれば退職までに10年かかりますので、50歳で仕事を辞めれば退職金を受け取る60歳までは貯金を取り崩して生活する必要があります。

10年間ですから、3400万円ですね。確かに賄えます。そして退職金は1500万円程度ですので、手元に余る1600万円と足せば3100万円。

この3100万円で年金を貰う65歳まで粘ります。5年なので1700万円、3100-1700=1400万円余った状況で、年金を受け取ることになりますね。

以下の記事でも検証しましたが、48歳独身で退職した場合は、受け取る年金は年間で132万3500円となります。これは月間で11万291円です。

→ 45-48歳独身でアーリーリタイア!貯金3000〜4000万円あれば資産運用で生活できる?セミリタイアくらいは可能?

48歳とほぼ変わらない状況でしょうし、妻の年金もあてにできないため、年間132万円×30年間=3960万円。

これと手元の1400万円を足すと、3960+1400=5360万円となります。上記で年間単身者の生活は340万円かかると算出していますが、流石に老後は8掛けで良いでしょう。

年間270万円くらいです。これを30年と考えると270×30年=8100万円となります。

8100-5360=2740万円不足してしまいますね・・・。

やはり早期退職する分、年金が少なくなります。早期退職の方が退職金は多めに貰えるものの、定年まで10年働いた方が収入の絶対値は大きいです。

また妻が不在により年金が年間80万円ほど少ないことなどあり、相当質素な生活が強いられることになります。

独身であることは身軽なようで、その分武器も少ないのです。安易にリタイアはしない方が良いでしょう。

それに独身でリタイアしてしまうと、社会から隔離されて病んでしまいますよ。

できるだけ定年まで仕事は粘って、老後に繋がる人間関係を築いていくことをおすすめします。そ

して、後続でお伝えしますが、運用も掛け合わせることで資金面は大きく余裕が出てくると思います。

関連記事

「r>g」が示す資産運用の力!元本が大きいからこそ配当・不労所得生活が見えてくる

5000万円を構築するのは大変だったので、更に5000万円を積み上げるなんて・・・と途方にくれた方もいらっしゃると思います。

多くの方が今まで5000万円を形成できたのは、労働による給与収入によるところが大きかったのではないでしょうか?

しかし、既に5000万円を形成している場合は働き手を増やすことができます。しかも、非常に強力な仲間です。

それは「資産そのもの」です。自分だけでなく、資産そのものに働いてもらうことで加速度的に資産1億円を達成することができます。

筆者も最初にお伝えした通り5000万円を達成してから1億円に到達するまで僅か5年しかかかりませんでした。因みに5000万円に到達するまでは12年かかりました。

資産という自分の分身が存在するからなのです。(そして進化を続けています)

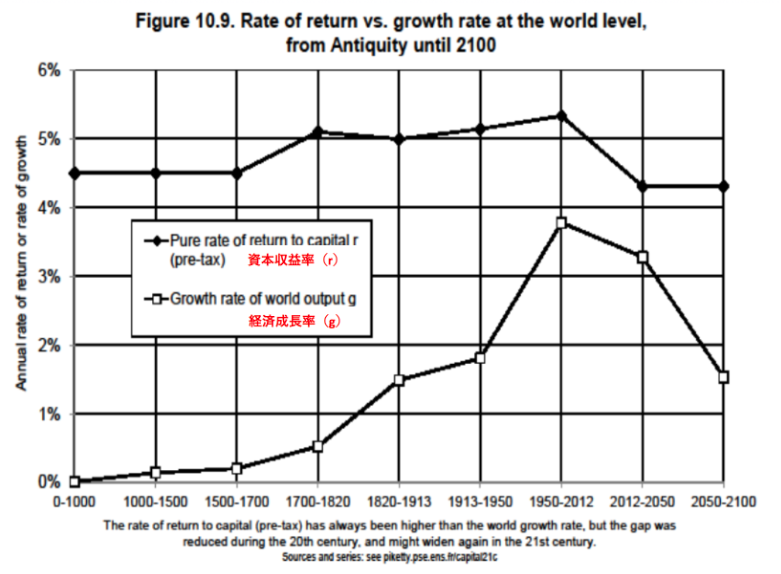

この理由はノーベル経済学賞をとったトマピケティが発表した「21世紀の資本論」によって歴史的に証明されています。

以下の通り西暦0年から現在まで一貫して資本収益率は経済成長率を凌駕しています。

つまり、自分が働いて増加する給与の上昇率より、資産の成長率が高いということですね。

資産運用をしないというのは元本が大きいからこそ愚かな選択なのです。断言します。絶対に投資は行った方がよいです。

最適な平均運用利回りは5%〜10%

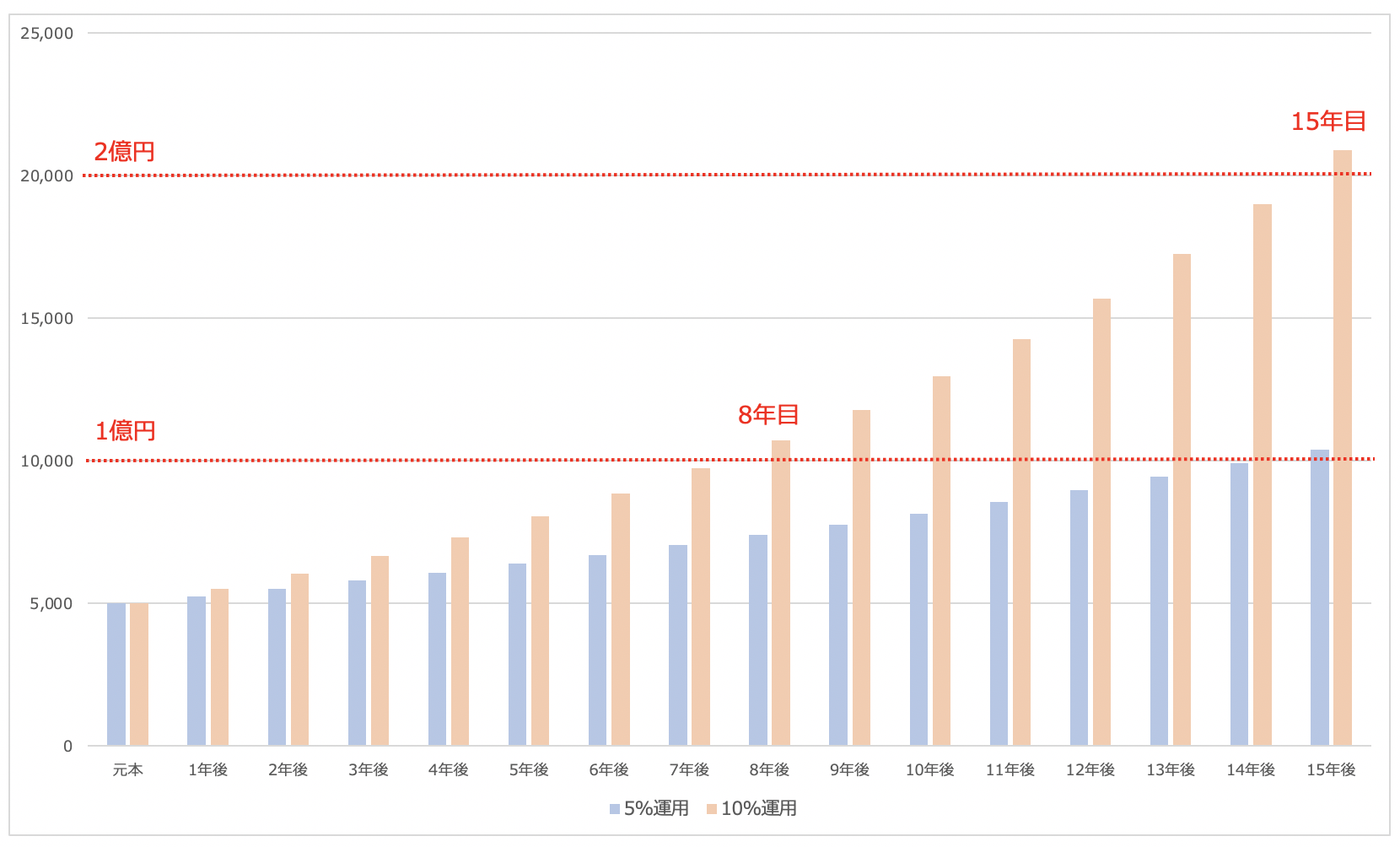

では、どのような利回りを狙っていくべきでしょうか?結論からいうと5%から10%を狙っていくのがおすすめです。

先ほどの「21世紀の資本論」でも平均利回りは4%-5%であると示されています。

平均より少し上を狙っていくだけで十分な資産を構築することができます。

年率10%で運用できれば8年目で1億円、15年目で2億円に到達します。年率5%でも15年目には1億円に到達します。

更に追加投資をしていければ資本形成は加速していきます。

| 5%運用 | 10%運用 | |

| 元本 | 5,000 | 5,000 |

| 1年後 | 5,250 | 5,500 |

| 2年後 | 5,513 | 6,050 |

| 3年後 | 5,788 | 6,655 |

| 4年後 | 6,078 | 7,321 |

| 5年後 | 6,381 | 8,053 |

| 6年後 | 6,700 | 8,858 |

| 7年後 | 7,036 | 9,744 |

| 8年後 | 7,387 | 10,718 |

| 9年後 | 7,757 | 11,790 |

| 10年後 | 8,144 | 12,969 |

| 11年後 | 8,552 | 14,266 |

| 12年後 | 8,979 | 15,692 |

| 13年後 | 9,428 | 17,261 |

| 14年後 | 9,900 | 18,987 |

| 15年後 | 10,395 | 20,886 |

5%運用ですら、元本×複利の破壊力を感じさせますね。米国ではスノーボールと呼ばれます。

利益の上に利益が乗るインパクトは凄まじいものがあります。

5000万円で投資ポートフォリオを組む際に考えるべきこととは?分散投資のただしいやり方とは?

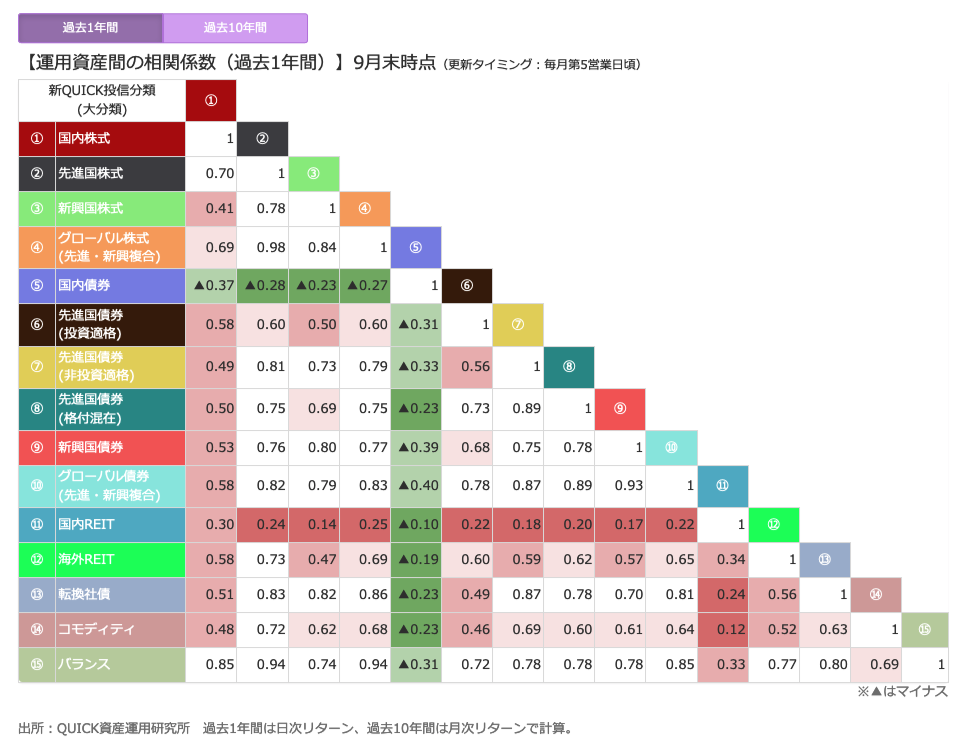

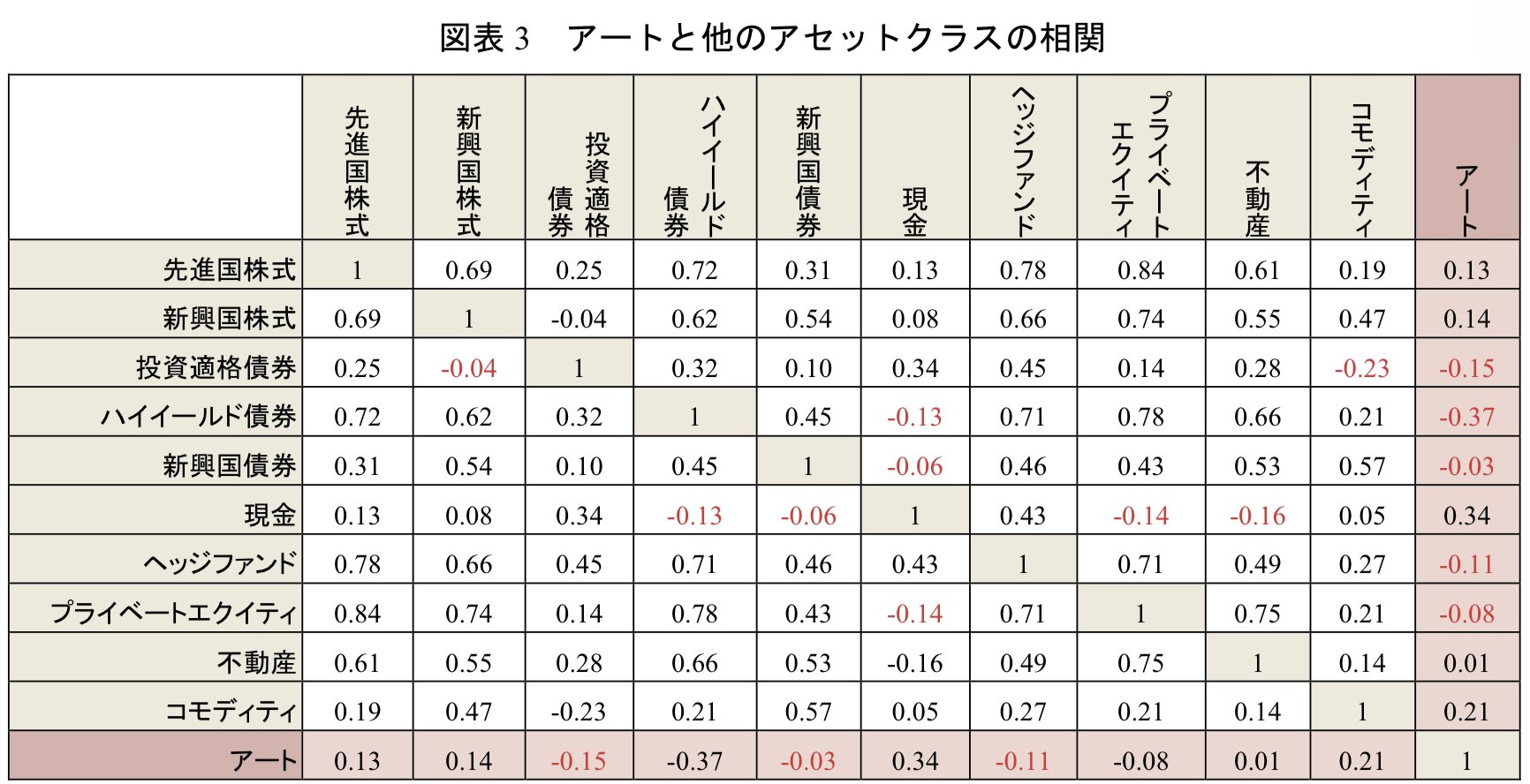

次にポートフォリオを組む際の注意点として、相関性が低い銘柄を選ばないといけないという点があります。

これは東大の金融学科の最初の授業で習う、基本中の基本です。

例えば、「日経平均連動ETF」と「ダウ平均連動ETF」と「ドル/円のLong(=買って保有すること)」を同時に取るとしましょう。

これらの相関性は非常に高いため、ダウ平均株価が下がるとドル/円の下落を伴い日経平均も続落します。

これでは、一見分散投資が出来ているようで、リスクの取り方としては日経平均のETFを100%で持っているのと変わらないのです。

ポートフォリオを組む際には、ただ分散するだけではなく、この点に注意して組成していきましょう。

蛇足ですが、超富裕層がなぜアートを好むのかというと金融商品に対して相関係数が低く、資産防衛になるからです。

コレクターとして持っているように見えて、実は合理的な選択をしているに過ぎないのです。資産運用では合理的な思考がマストです。

安全性を重視しながらリターンを狙う資産運用ポートフォリオ

今までの点を踏まえて、年率5~10%の運用益を出すためのおすすめポートフォリオについて紹介します。

現在2022年時点で10年以内の2倍を達成するのにおすすめのポートフォリオは以下です。

現金1000万円(20%)+ 私募ファンド BMキャピタル4000万円(80%)

さて、詳しく説明していきましょう。

現金1000万円の意図とは?なぜインデックス投資(S&P500)を組み入れないのか?

まず、現金1000万円の意図について説明します。大抵の資産運用の本やブログなどでは、流行しているインデックス投資をポートフォリオの主軸に添えていると思います。

しかし、これは非常に危険な考え方です。そもそも、「多くの人が推奨しているもの」とは既に旬を過ぎています。

インデックス投資というのは超長期で平均すると7%程度のリターンが見込めます。しかし、あくまで超長期の話しです。

非常に調子が良い時もあれば、むしろ10年間殆ど資産が増えないことも多々あります。

以下ご覧いただきたいのですが、一貫して増加しているわけではなく大きな波が存在していることがわかります。

1990年代:ITバブルで大幅上昇

2000年代:ITバブル崩壊とリーマンショックで軟調

2010年代:中央銀行の金融緩和で大幅上昇

2022年〜:???

2022年以降は正直いって今までの中央銀行の金融緩和の副作用を処理するのに時間がかかり暫く厳しい環境が続くと考えています。

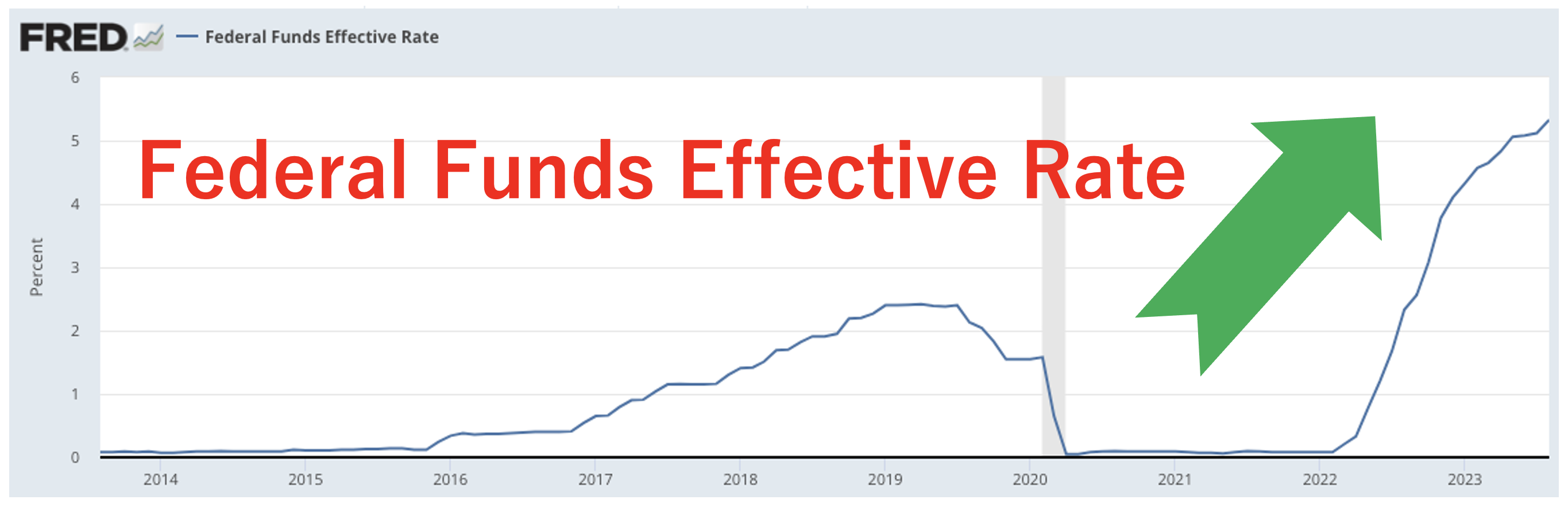

現在、2023年以降も状況はかわっていません。今まで金融緩和でばら撒きを続けた結果、米国では40年ぶりのインフレが発生しているからです。

インフレは人々の生活を苦しめるので中央銀行は金利を引き上げて経済を冷まします。

金利を上げると株価のバリュエーションであるPERが下落しますし、更に企業業績が悪化してEPSの下落を伴い二重で下押し圧力となるのです。

ポイント

株価 = PER × EPS(一株あたり利益)

で算出される。金融引き締めによってPERもEPSも下落していく。

まだまだインフレは粘着性をもって高い水準を維持しており、相当長い期間下落していく可能性を孕んでいます。

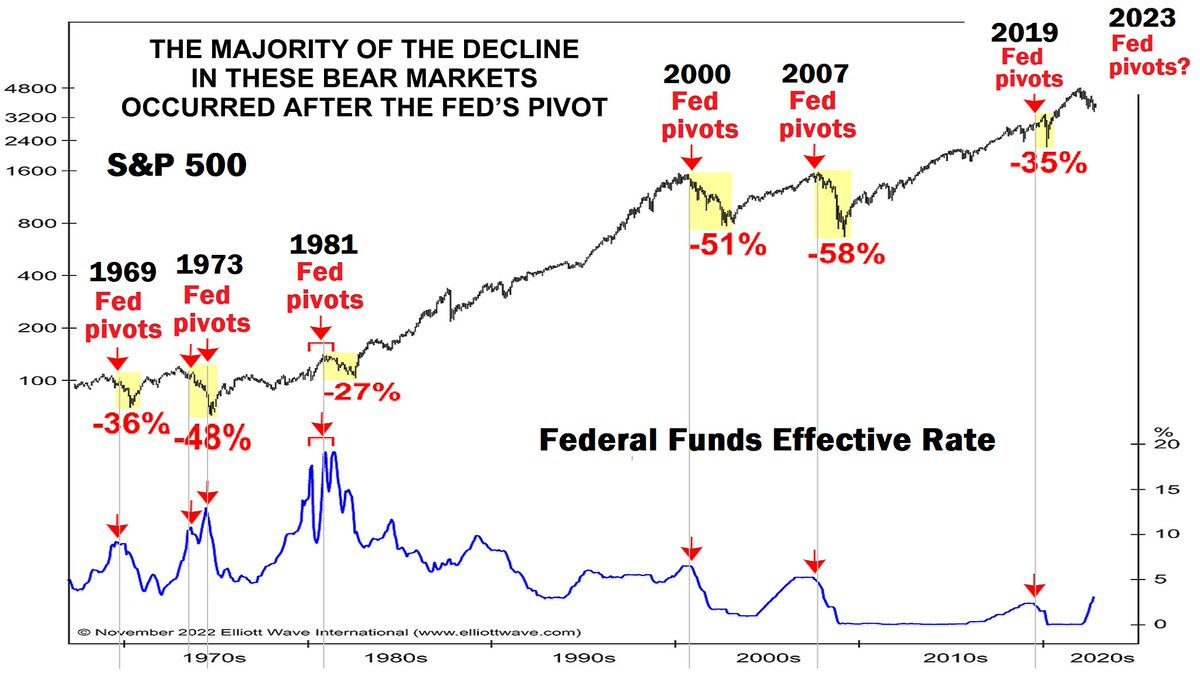

実際、株価が底打ちするのはFRBが引き締めをやめてから利下げに転じてからとうことが歴史上実証されています。

そして、たちの悪いことに今回のインフレは粘着しており金利を高い水準で維持するとしています。

最後に利下げをせざるをえない事態に陥ってから数ヶ月で底打ちとなるのです。正直、そこまでどれほど長い期間を要するかわりません。

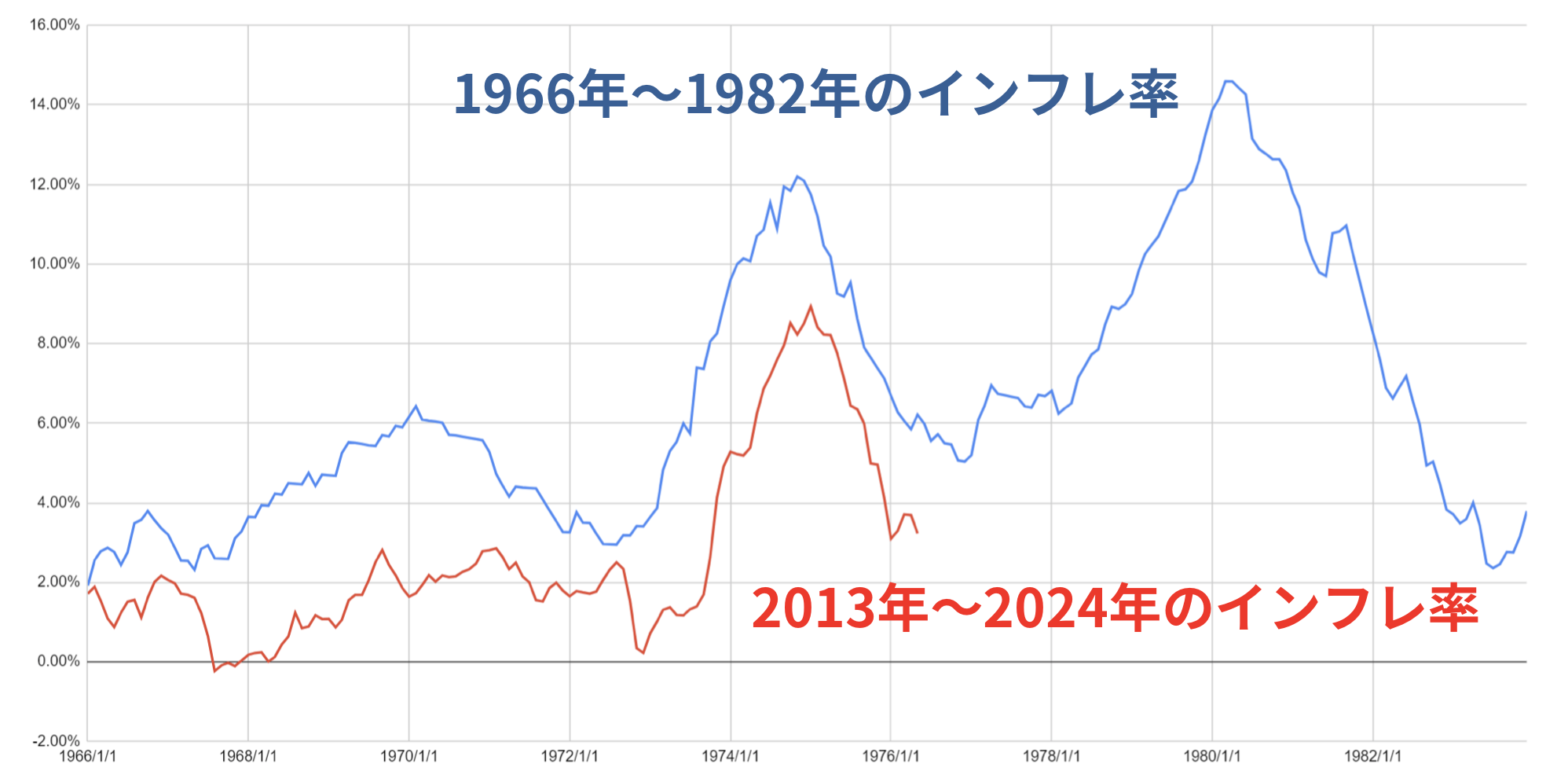

更に1970年代のようにインフレの第二波、第三波がつづけば、この状態が10年間継続することも十分考えられます。

実際、1970年代のインフレ率の推移と2010年代からのインフレ率の推移は同じ経路を辿っています。

そのため、現金として待機している1000万円はインデックスが下がりきった時のための待機資金として残しておくのが賢明なのです。

ただ、上記はかなり楽観論であり、筆者としての見立てとしては、今後は過去のようなリターンをS&P500は提供してくれないのではないかと考えています。

ポイントは、「断続的な低金利政策」「テクノロジーバブルの終焉」の2つです。

米国株はこの2つを背景に株価が上昇してきました。しかし、2つとも2021年末に終焉したと考えられます。

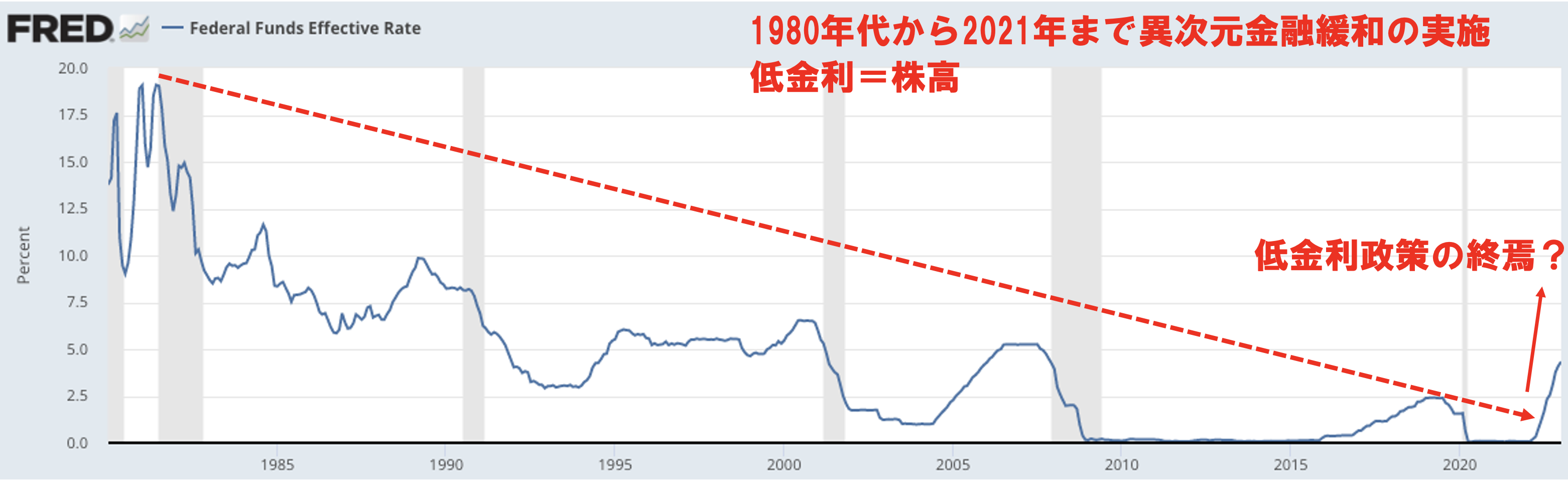

以下の通り、40年にわたる低金利政策を、現在のような高進するインフレによってツケを払わされています。

金利が下がらないことには株価は上昇しません。過去のような1%を切るような低金利政策は今後10年は不可能なのではないでしょうか。

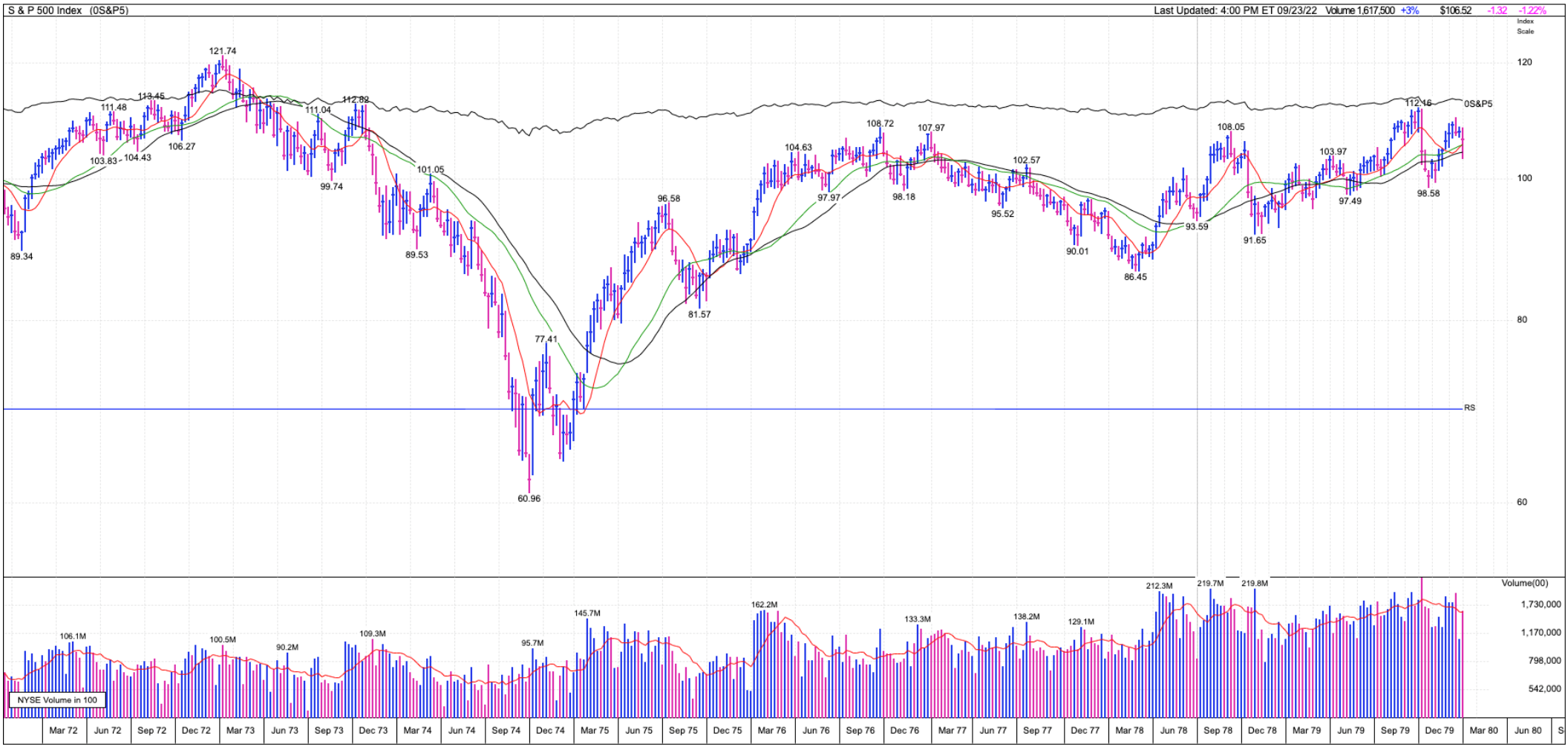

実施、現在と同じ水準のインフレが発生した1970年代は以下の通り株価は大きな上下動を繰り返しながらリターンはありませんでしたからね。

1970年代のS&P500指数

テクノロジーに関しては、GAFAMを中心にナスダックの上昇が2000年代から続いていましたが、ついにマイナス成長を記録しました。

過去にはなかったことです。これを重く受け止めることができなければ、投資家としては失格でしょう。

祭りは終わったのです。しばらくは成長ドライバーの存在しない米国株に旨味はありません。

切り替えて、成長が存在する投資対象を探すべきで、もしかしたら1000万円の現金待機がそのまま機会損失になるかも知れません。

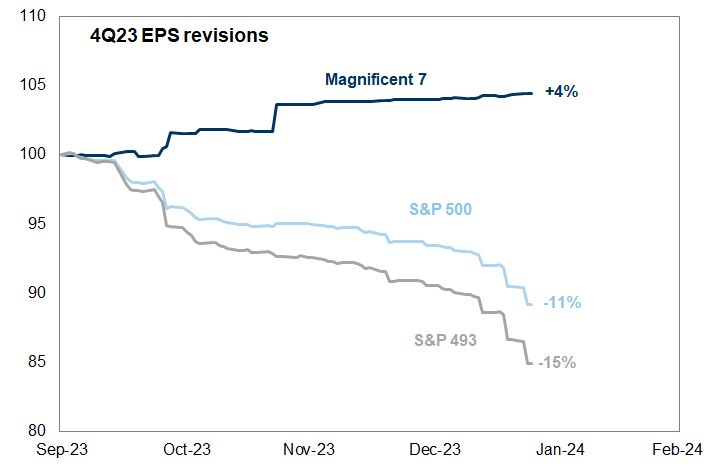

AIブームで2023年は大型テックのみに資金が入り指数が上がってしまいましたが、10月現在すでに失速して、非常に不安定な環境が続いています。

中小型株が上昇していないのは本当にリスクの高い状況です。ITバブル崩壊前の相場付きに非常に近いものがあります。

実際、Magnificent7といわれる大型テクノロジー企業以外の企業の利益水準は落ち込んでいます。

大型テクノロジー大型テクノロジー企業以外の利益は沈んでいる企業以外の利益は沈んでいる

ヘッジファンド「 BMキャピタル」に4000万円

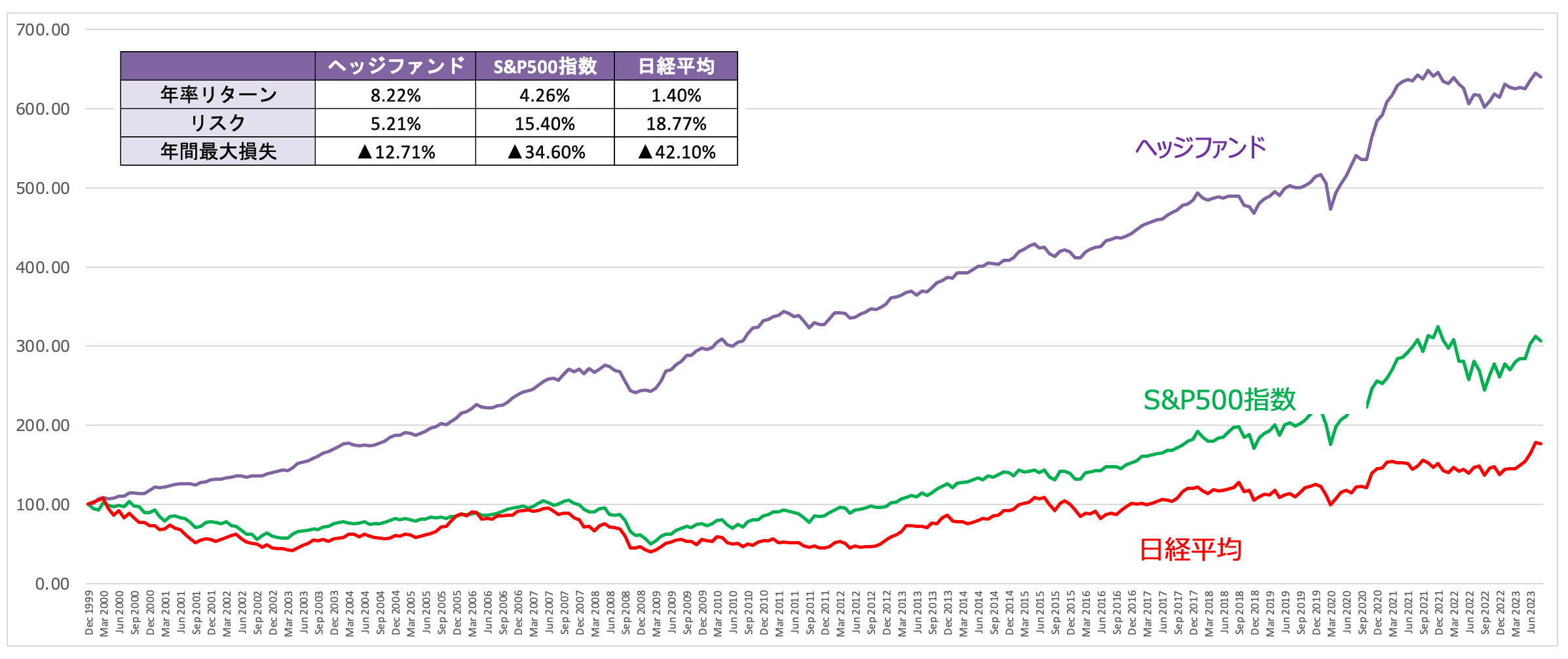

仮に市場が悪くても、常に収益化を狙っている商品にヘッジファンドがあります。

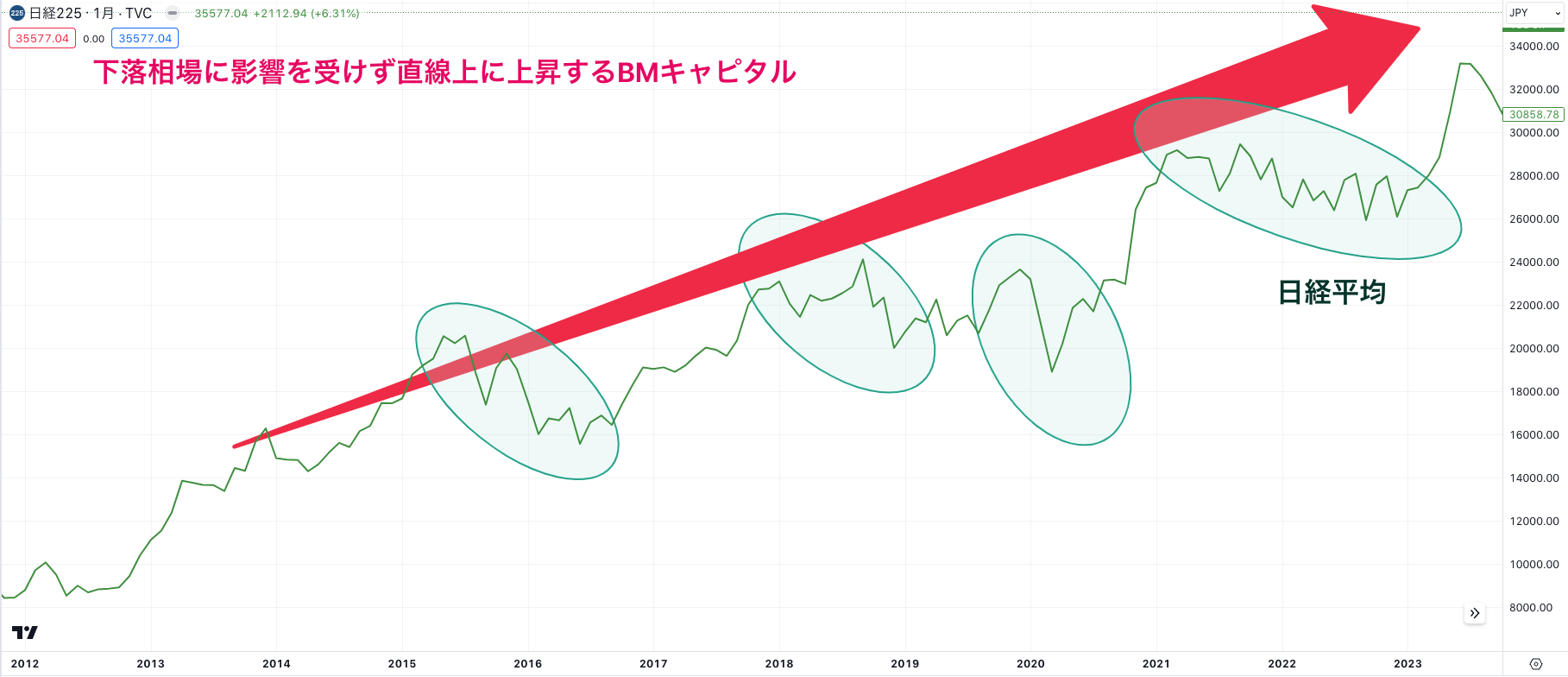

ヘッジファンドは以下の通り世界の株式市場が下落している時にリターンをあげたり損失を抑制しながら非常に高いリターンを実現しています。

株式市場がどうなるかわからない状況でも安定してリターンを上げてくれるので非常に心強いですよね。

私募ファンドの特徴は、公募ファンドに比べて自由度の高い運用をしていることです。

私が集中的に投資しているファンド“BM キャピタル”では、バリュー株投資を採用していますが、これにより値下りリスクを最小化しつつ、10%以上のリターンを実現しています。

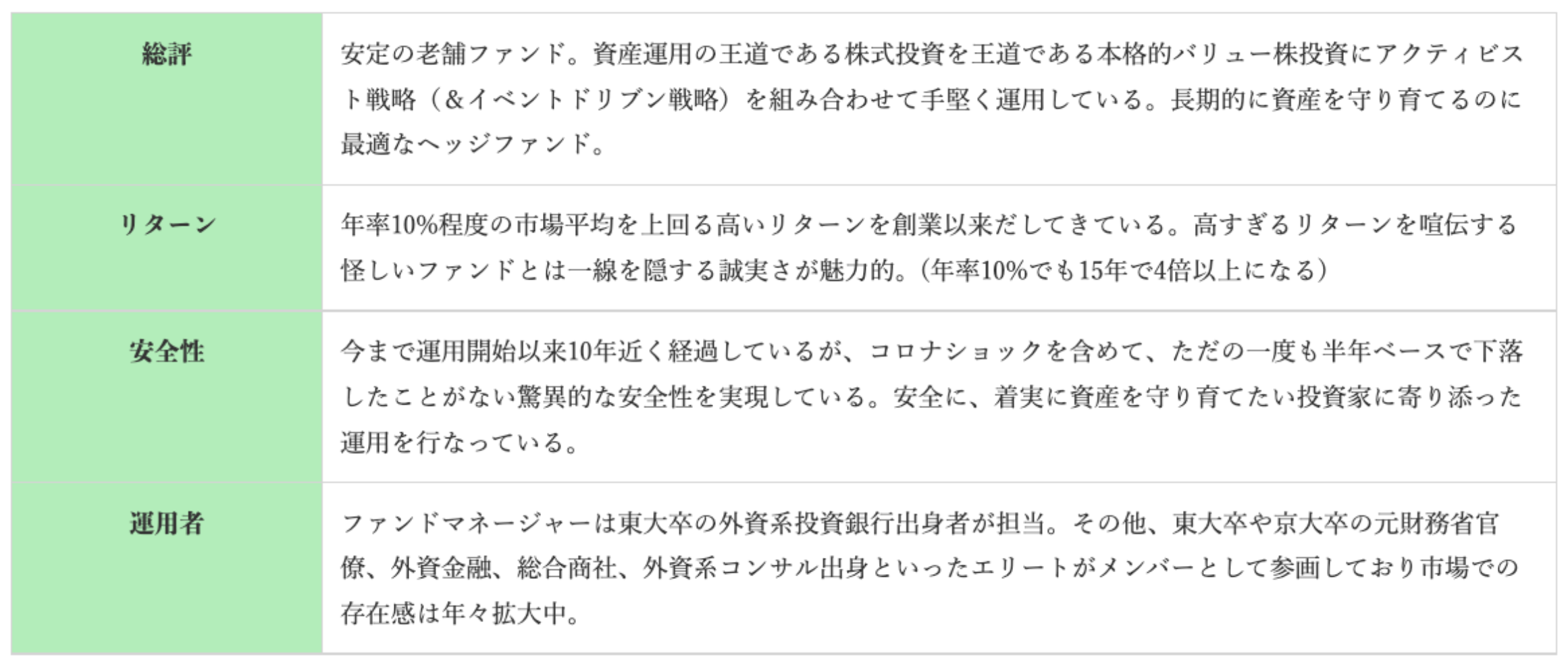

BMキャピタルとは?

おすすめの私募ファンドとして名前を出しましたが、BMキャピタルというのは割安な日本株に集中的に投資を行うヘッジファンドです。

一般的な投資信託等と違い、1,000万円程度という高い最低投資金額が設定されていますが、この金額をクリアできる資産がある方にとっては非常に魅力的な投資先となります。

BMキャピタルの魅力は、高い収益性を保ちつつ下落相場に強いことです。私が投資している過去10年間においては、以下のような素晴らしい成績を残しております。

- 平均利回り10%程度

- TOPIXが下落する年も下落を回避して安定運用を心掛けている

- 半期ベースで下落を免れている

特に以下のような下落相場を下落せずに乗り切っているのは素晴らしいの一言に尽きると言えるでしょう。

2015年〜2016年:チャイナショック、原油急落ショック(TOPIX(※)は約21%下落)

2018年:世界同時株安の連発(TOPIXは約18%下落)

2020年:コロナショック(TOPIXは約30%下落)

2021年:後半からの調整相場(TOPIXは15%下落)

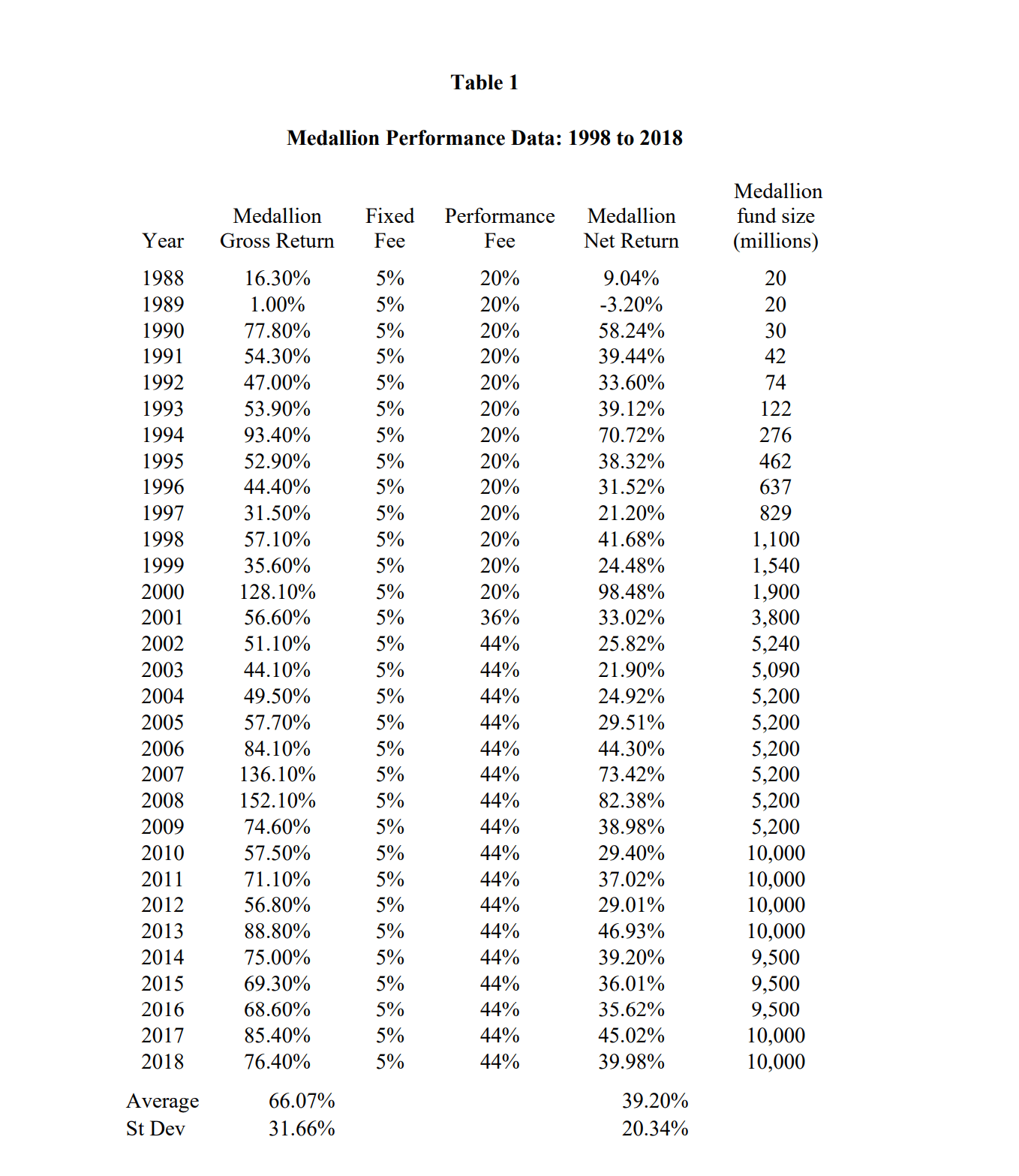

筆者は複利効果を最大限に活かすには「マイナスを出さない」運用が必須だと考えています。実際に世界一リターンの高いヘッジファンドであるメダリオンファンドは30年間マイナスなしの平均利回り39%です。

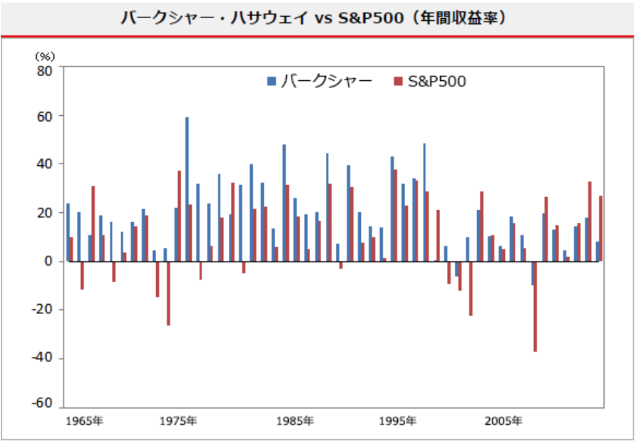

ウォーレンバフェット氏のバークシャーハサウェイも50年間でマイナス運用の年は二度だけで、最初の35年間はマイナス運用なしです。

複利効果が、バフェット氏を世界トップ5の大富豪にさせたのです。

関連:バークシャー・ハサウェイ:ウォーレン・バフェットの賢者の石

BMキャピタルについても、何よりも「損を出さない」という哲学の下、実際に結果を出してきていることから私は全幅の信頼を置いています。

投資に興味のある方は公式ページより問い合わせし、より詳しい話を聞くことも可能です。

自粛期間中も出資希望者が多かったことからオンラインでの対応も行なっているようです。優しく質問にも答えてくれると思います。

-

-

BMキャピタル(BM CAPITAL)の評判や口コミを実際に投資している投資家目線で紐解く!

本日は筆者のポートフォリオで最大ポーションを占めている「BMキャピタル」についてお伝えしたいと思います。 BMキャピタルは以下の通り運用開始以来全ての年でTOPIXを上回る成績を残している『安定性』と ...

続きを見る

さて、ここからは、私の投資先であるBMキャピタルを例にとって、「私募ファンドが実践するバリュー株投資」の説明をします。長くなりますので、理論的な話に興味のない方は、読み飛ばしてください。

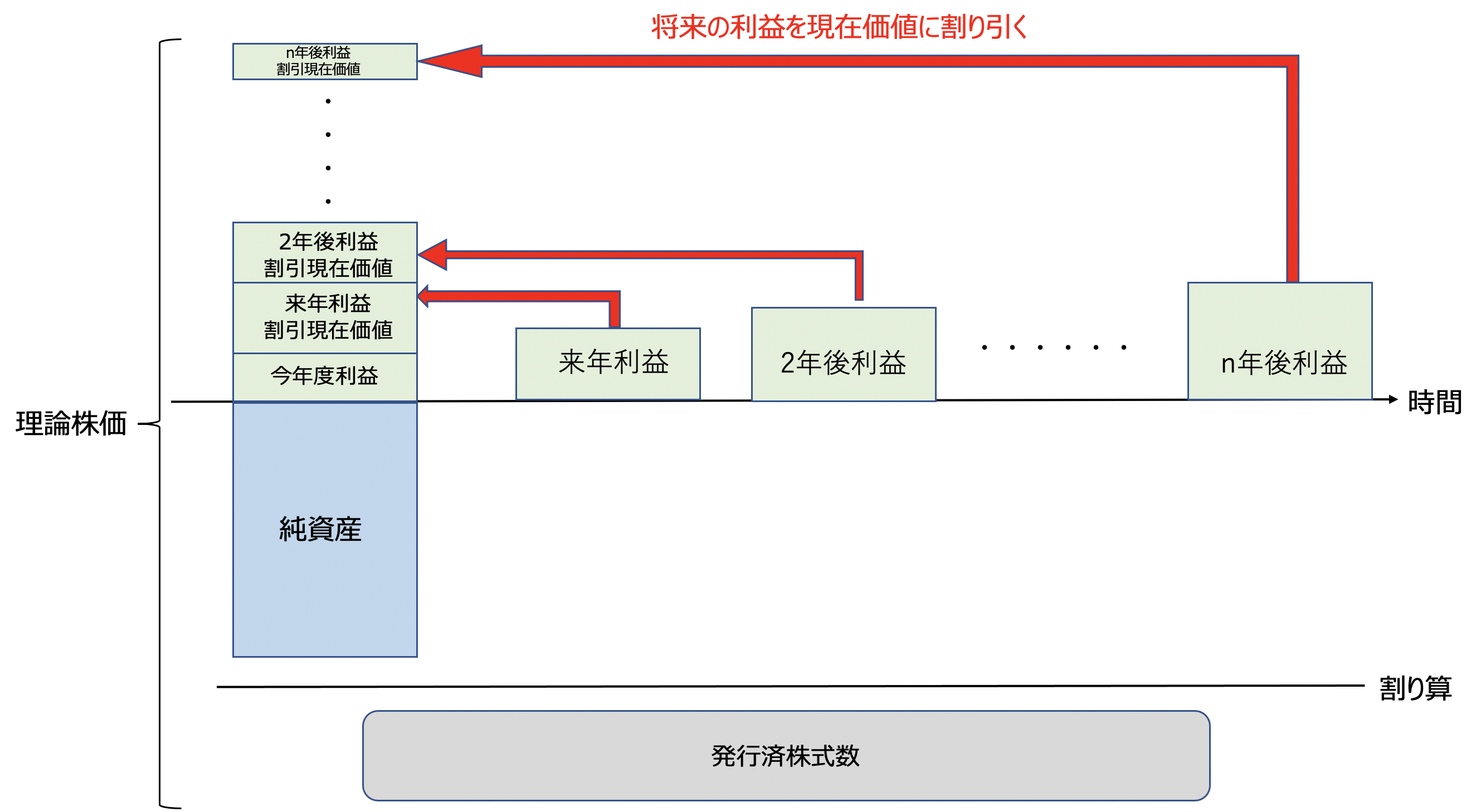

バリュー株理論とは

バリュー株投資はバフェットの師であるベンジャミン・グレアムによって開発された手法で、現在でも色褪せずに使用されています。

理論株価

=

(①純資産価値 + ②今後の事業価値) ÷ ③発行済株式数

図にすると以下の通りです。

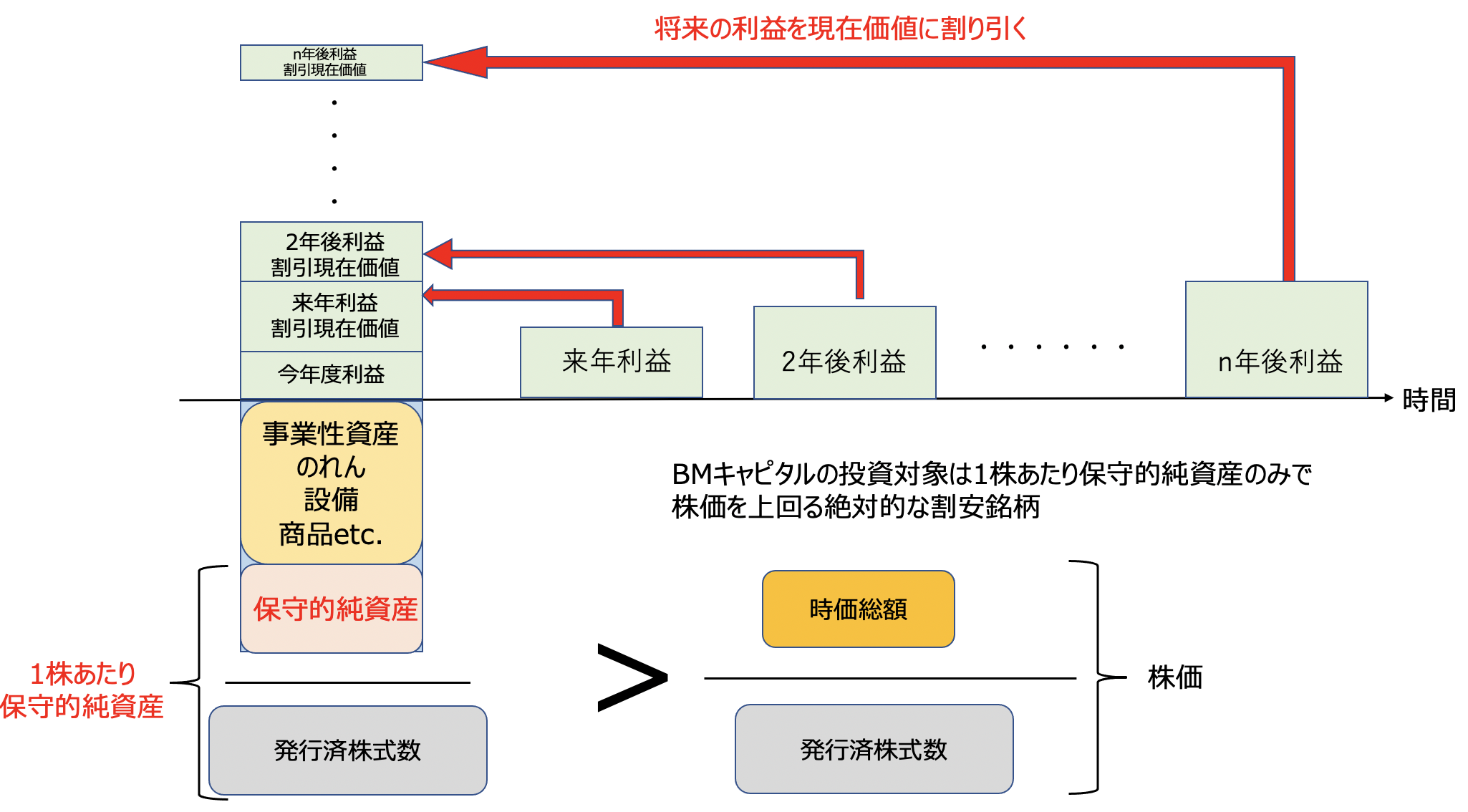

グレアム流の投資では企業の財務諸表をみて、保守的にみた純資産価値が株価を上回っている銘柄に投資を行っていきます。

つまり②今後の事業価値を0と仮定して、①の中で更に保守的に見積もった純資産価値を③発行済株式で割った金額が理論株価より高い銘柄に投資する投資手法です。

①保守的純資産価値 ÷ ③発行済株式数 > 現在の株価

わかりやすく図解すると以下となります。

に投資をしていこうという方法です。グレアムはこれをネットネット株と命名しています。

ネットネットで非常に保守的に見積もっても割安であるという銘柄に投資しようということです。

さらに詳しくは以下の記事を参考にしていただければと思います。

→ ベンジャミン・グレアムの『ネットネット株投資』をわかりやすく解説!本格的バリュー株投資とは?

バリュー株投資の欠点と克服法

バリュー株投資は下落リスクが低いことは、理論的にも明らかになったと思うのですが、一つリスクがあります。

それは万年割安株となってしまうというリスクです。これらの銘柄は東証一部ではなく、

東証二部並びに地方証券取引所に上場している企業が殆どで、誰からも振り向かれず資金が流入しないという状態になっています。

これを克服する為には何かのイベントが発生するのを待つか、資金力をもって株価を買い上げ大株主となり経営に株価上昇策を提言するしかありません。

前者は果報は寝て待てなので、正に運になりますが、後者のようなことを行っているファンドをアクティビスト型バリュー投資ファンドをいいます。

ここで株価を上昇させる方法について見ていきましょう。

理論株価=(①純資産価値 + ②今後の事業価値↑) ÷ ③発行済株式数↓

②今後の事業価値上昇と③の発行済株式数の減少が主な方法として挙げられます。

②今後の事業の価値は経営の非効率を是正し、利益を上げる方法です。

ファンドの中には経営に精通している人材もいるので、利益向上策を提言して実施させていきます。

③発行済株式数の減少の代表例は自己株買いです。要は市場に流通している、株式数を減少させて、一株当たりの価値を上昇させようという手法です。

これらの施策を実施し、IRのプレスリリースが為されることにより、今まで溜まっていたマグマが噴火して、少しの起爆剤でも大きな上昇をとることが出来ます。

おすすめの私募ファンドと、投資方法

以上で説明してきたように、値下りのリスクを極力抑えながらも、アクティビストとして積極的に動くことで成績を残す実力派のファンドが、日本にも存在しています。

こういったファンドは証券会社や銀行の窓口で投資を紹介してもらうことが出来ません。

自ら会社へと問い合わせをする必要があります。興味のある方は以下、管理人おすすめファンドランキングを参考にしてみて下さい。

まとめ

今回のポイントを纏めると以下となります。

チェックリスト

- 5000万円では豊かな老後生活を送るのは難しい

- 1億円を目指すのが賢明。狙うリターンは5%-10%

- ポートフォリオは現金と安定したリターンが見込めるヘッジファンド

5000万円を運用する場合には、現金とヘッジファンドファンドを組み合わせて10年以内に倍にすることを目指すと良いでしょう。

以下では上記の他に、筆者が長年の投資経験からまとめたお勧め投資先を記事にしていますので、参考にしてみてください。

-

-

日本国内のおすすめヘッジファンドを一覧にしてランキング形式で掲載!

今回は私の投資の軸を形成しているヘッジファンド(私募ファンド)への投資について以下の点を含めて記載していきます。 「ヘッジファンドとはそもそも何なのか?」 「何が優れているのか?」 「ど ...

続きを見る

関連