中国はこの20年間、他の国に比べて高い成長を実現し続けていました。しかし、株価は以下の通り10年間殆ど変わらない状況となっています。つまり年々割安度が増しているということです。

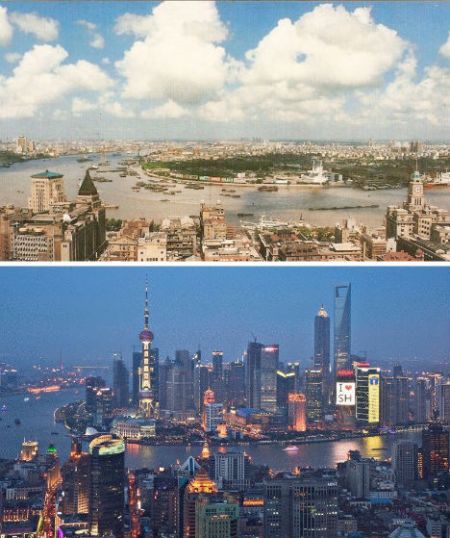

中国上海市 1990年と2010年

この間、殆ど成長していない日本の株価指数である日経平均が3倍になっているのと比べると、如何に中国株が割安に放置されているかがわかりますね。

今、長い間の沈黙を超えて再び中国株の時代が来ると筆者は確信しています。そして筆者も中国株式市場に投資しています。

筆者が新興国株式に妙味があると思い、さらにその中で中国が強いと考えている理由については以下の記事でもお伝えしています。

→ 買い時は今!?2023年以降の新興国株式市場の見通しを考察 !おすすめのインデックスやファンドとは?

今回は中国株が現在魅力が増している理由をお伝えした上で、中国株に効果的に投資をする方法(オリエント・マネジメント)についてお伝えしていきたいと思います。

投資するには、今が絶好の機会です。昇竜拳相場に乗るために是非ご覧いただければと思います。

実際に2022年末より、世界最大のヘッジファンドを経営するレイ・ダリオ氏、そして多くの欧米ヘッジファンドも中国株の投資を一気に拡大させています。

まずはヘッジファンドが果敢に投資し、最後に個人が投資する(ヘッジファンドが利確する)という順番が相場の歴史です。今はその最初のフェーズなのです。

ヘッジファンドが中国株への投資を拡大していることが、ロイターが入手したゴールドマン・サックスとJPモルガンのリポートや、顧客の投資残高で分かった。

ゴールドマンのプライムブローカレッジ(ヘッジファンド向け総合サービス)の週次リポートによると、ヘッジファンドは過去10週中8週でショート(空売り)を上回るペースで中国株を買い増した。中国株の4週間の累積買い越し額は集計開始以降で最大になったという。

さらに映画「ビッグショート」で有名なマイケルバーリ氏に2022年末から中国株に本格参入していると2023年になって報道されています。

かつて「投資不可能」とされてきた中国株が、ヘッジファンドにとって再びなくてはならない投資対象となっている。米証券取引委員会(SEC)に提出された株式保有状況の「13F」報告書では、中国政府が新型コロナウイルスを徹底的に抑え込む「ゼロコロナ」政策を放棄したことを受け、ヘッジファンドが昨年10-12月(第4四半期)に中国株を積極的に購入したことが示された。2008年の金融危機前に住宅市場の崩壊に賭けた「世紀の空売り」で有名になった投資家マイケル・バーリ氏も、中国株をロングにしている。

参照:Bloomberg

時代の先を読む一流のプロ達が目をつけているのが現在の中国株なのです。2023年9月時点でも中国当局が株価引き上げにテコ入れを行うということで、アベノミクスが始まった頃を思い出しますね(日本株は大幅上昇、多くの億り人を生み出しました)。

| オリエントマネジメント | 上海総合指数 | 香港ハンセン指数 | |

| 2021年下半期 | 10.84% | 13.34% | -19.09% |

| 2022年 | 5.70% | -15.12% | -15.45% |

| 2023年上半期 | 16.91% | 3.64% | -4.37% |

| 合計 | 36.96% | -10.84% | -34.50% |

中国経済は依然として高い成長率を維持

2015年-2016年のチャイナショックの時に中国の経済成長率は減少していると話題にのぼりました。しかし、低いとはいえ依然として5%以上の高成長を維持しています。

日本や米国より高いのは当然として他の新興国よりも高い水準で成長を実現してきています。

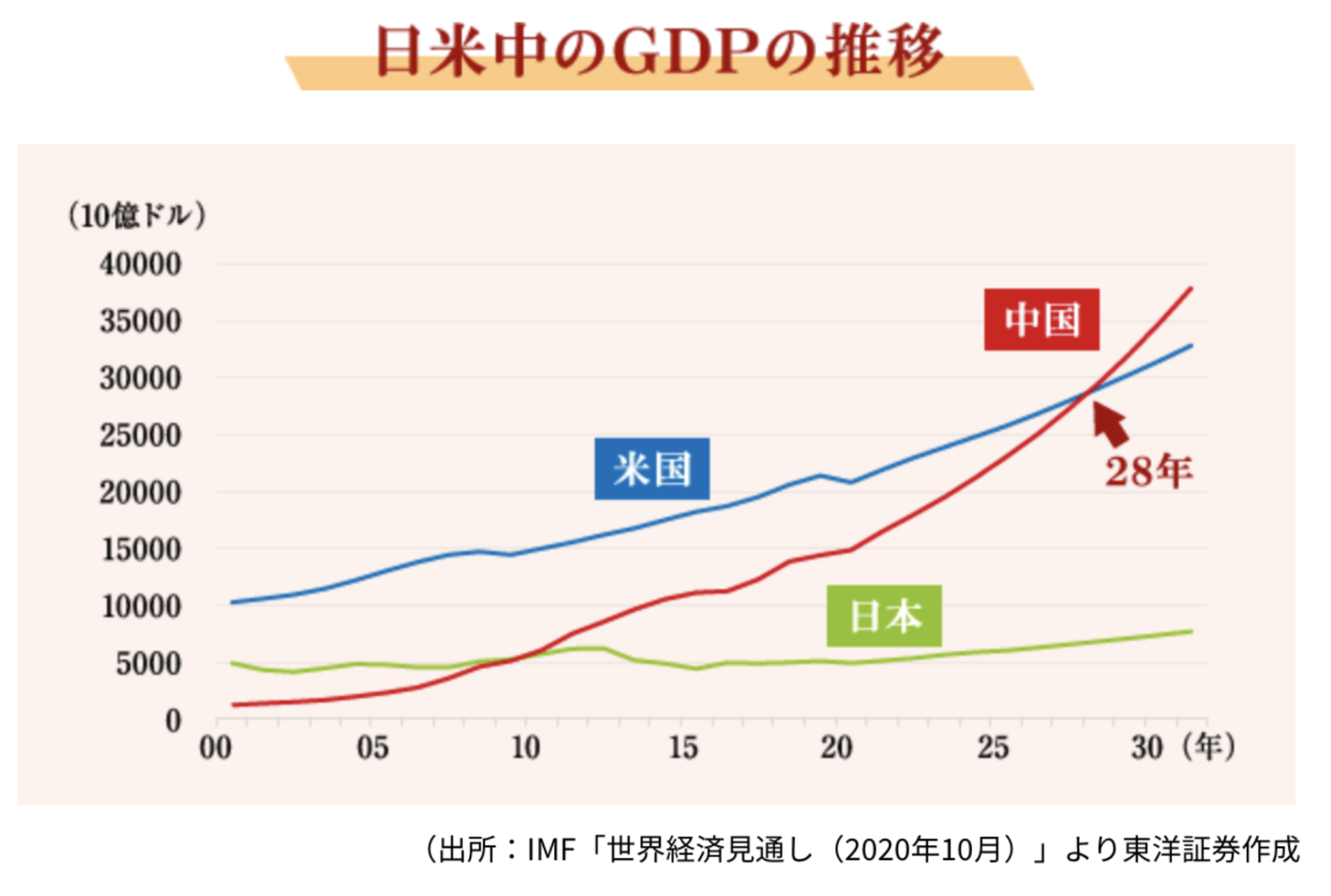

結果として中国は日本を追い抜いてからわずか10年足らずで日本の3倍のGDPを実現し2030年頃には米国を抜いて世界一の経済大国となる見込みです。

世界の覇権国となるのは、もうほぼ確実というところまで来ているのです。

日本のGDPは3倍になっているとはいえ人口は10倍いることを考えるとまだまだ成長の余地があるのも頷けますね。

関連

経済発展が著しい中国の現状とは?

中国といえば皆さんまだ後進国であり、発展していないというイメージを持っている方が多いと思います。

確かに筆者が最初に中国を訪れた2000年代前半はまだまだ未発展であるという感想を持ちましたが2020年に訪れた時は驚かされました。

香港近くの深圳はドローンが飛び交い正に未来都市の様相を呈していたのです。以下の動画の様子を見ていただければ中国の発展度合いが見て取れると思います。

日本人にとっては残酷な話ですが、もう中国の方が上という分野も数多くあるのです。

高付加価値産業にシフトできている数少ない成功している新興国となっています。

GAFAMと対抗しうる巨大ハイテク企業BATHが台頭してきている

2010年以降ハイテク産業が隆盛を極めていましたが、2020年のコロナショックを機にその流れは加速していきました。

米国ではGAFAMとよばれる巨大ハイテク企業が市場を牛耳っています。

| G:Google | 世界最大の広告エンジンであるGoogleを運営する。 |

| A:Apple | いわずと知れたiPhoneやMacbookを販売している。今後は自動運転などの分野にも繰り出す動きを見せている。 |

| F:Facebook | 世界最大のSNSであるFacebookやInstagramを運営。 |

| A:Amazon | 世界最大のECを営むと同時に、近年はクラウドサービスAWSが急成長し主要事業に育ちつつある。 |

| M:Microsoft | ビルゲイツの時代とことなりサブスク方式のビジネスに切り替え急成長。クラウドサービスAzureはAWSを猛追 |

米国の独壇場と思われたハイテク産業でしたが、中国の逆襲が始まっています。

皆さんも「バイドゥ」「アリババ」「ファーウェイ 」「テンセント」という言葉を聞いたことはあるのではないでしょうか?

これらの中国のハイテク企業は頭文字をとってBATHとよばれ急成長しています。

| B:Baidu | 中国最大の検索エンジンで中国版Googleとされています。 |

| A:Alibaba | 中国最大のECを営んでいる中国版のアマゾン。 |

| T:Tencent | SNSサービスのWeChatやQQを運営。電子決済サービスであるWeChatPayは中国でも主流。 |

| H:Huawei | 中国版のApple。中国最大のスマートフォン会社。 |

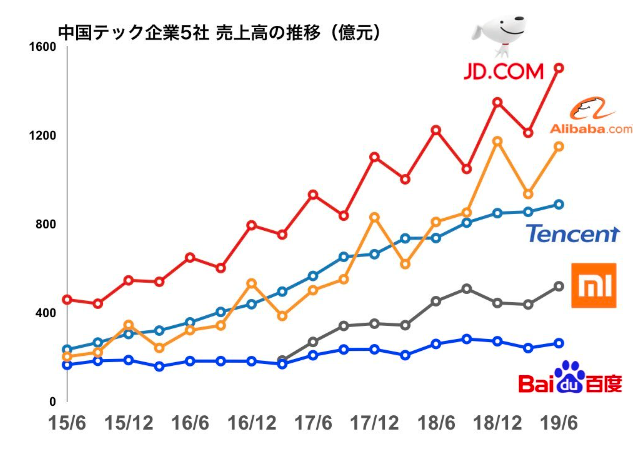

更に近年は中国版のアマゾンであるJD.comの台頭が著しくなっています。まだまだ時価総額はGAFAMの10分の1から5分の1ではありますが、GAFAMより割安で尚且つ成長率は高くなっています。

Huaweiは上場していないので他の4社でみると、売上高と純利益は以下の良おり右肩上がりに上昇しています。(2023年時点では更に拡大しています)

株価も上下動を繰り返しながらも堅調に推移してるのが見て取れますね。GAFAMと肩を並べることになる可能性もあります。

BATHが急速に発展していますが、中国は新たなハイテク企業が続々と現れてきています。詳しく次項でみていきましょう。

ベンチャー投資に積極的でハイテク産業が急成長している

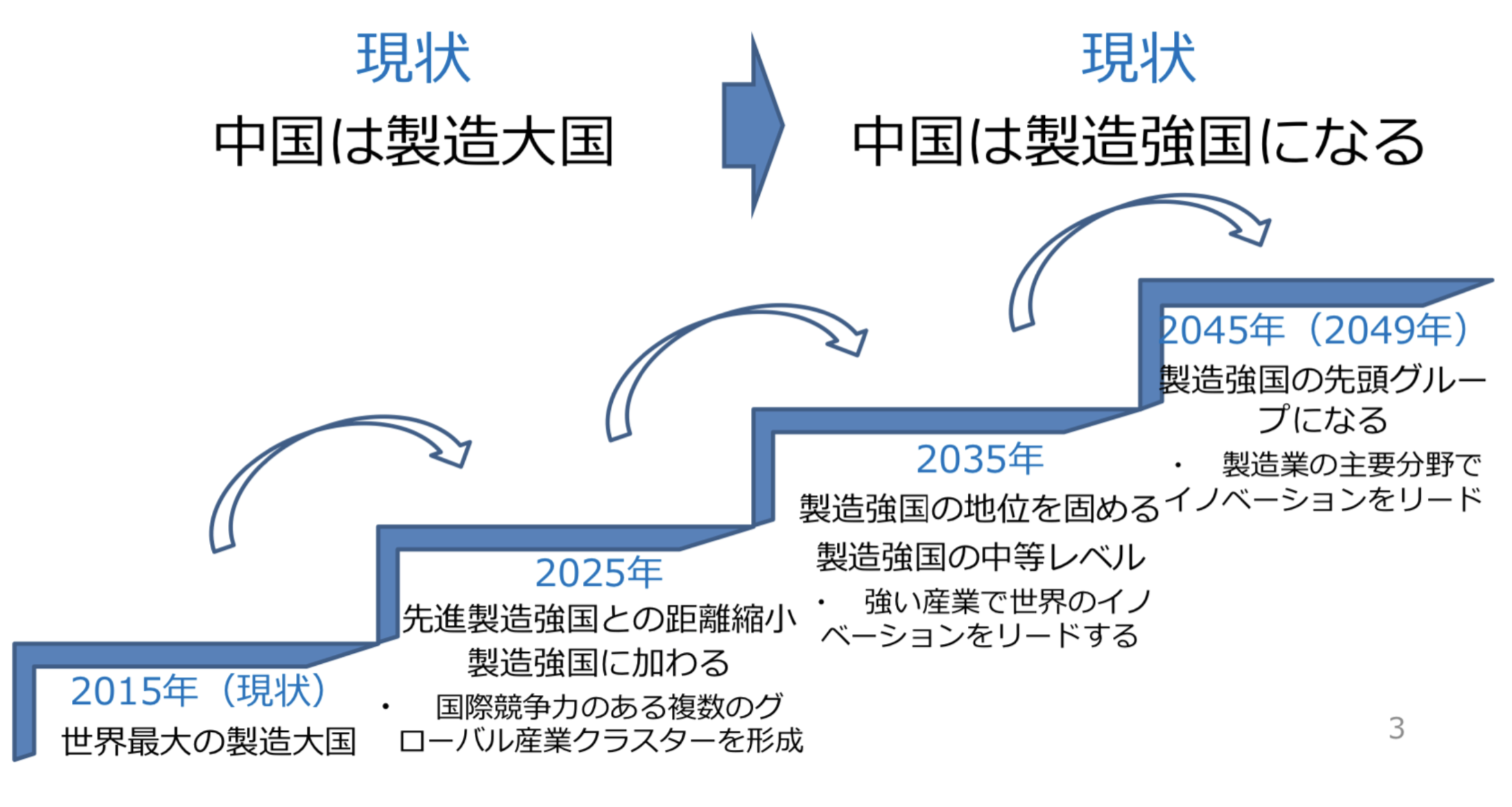

中国は国務院は中国製造2025を発表しています。その内容は2045年に製造強国として確固たる地位を確立することを標榜しています。

2015年時点で重厚長大な産業中心だった中国を高付加価値のイノベーション産業で世界をリードする地位になると目指しているのです。

現時点で中国が重点産業としている分野は以下の10種類です。

- 次世代情報通信技術(5G)

- 省エネ・新エネ自動車

- 先端MC工作機械とロボット

- 電力設備

- 航空宇宙設備

- 農業用機械設備

- 海洋建設機械・ハイテク船舶

- 新材料

- 先進軌道交通設備

- バイオ医療・高性能医療機器

あまり日本では知られていませんが、中国はEV先進国でNIOやBYTONをはじめ10以上のメーカーが名乗りを上げています。さらにドローンは世界一の勢いでDJI社をはじめとして世界を席巻しています。もはや中国はテクノロジー大国なのです。

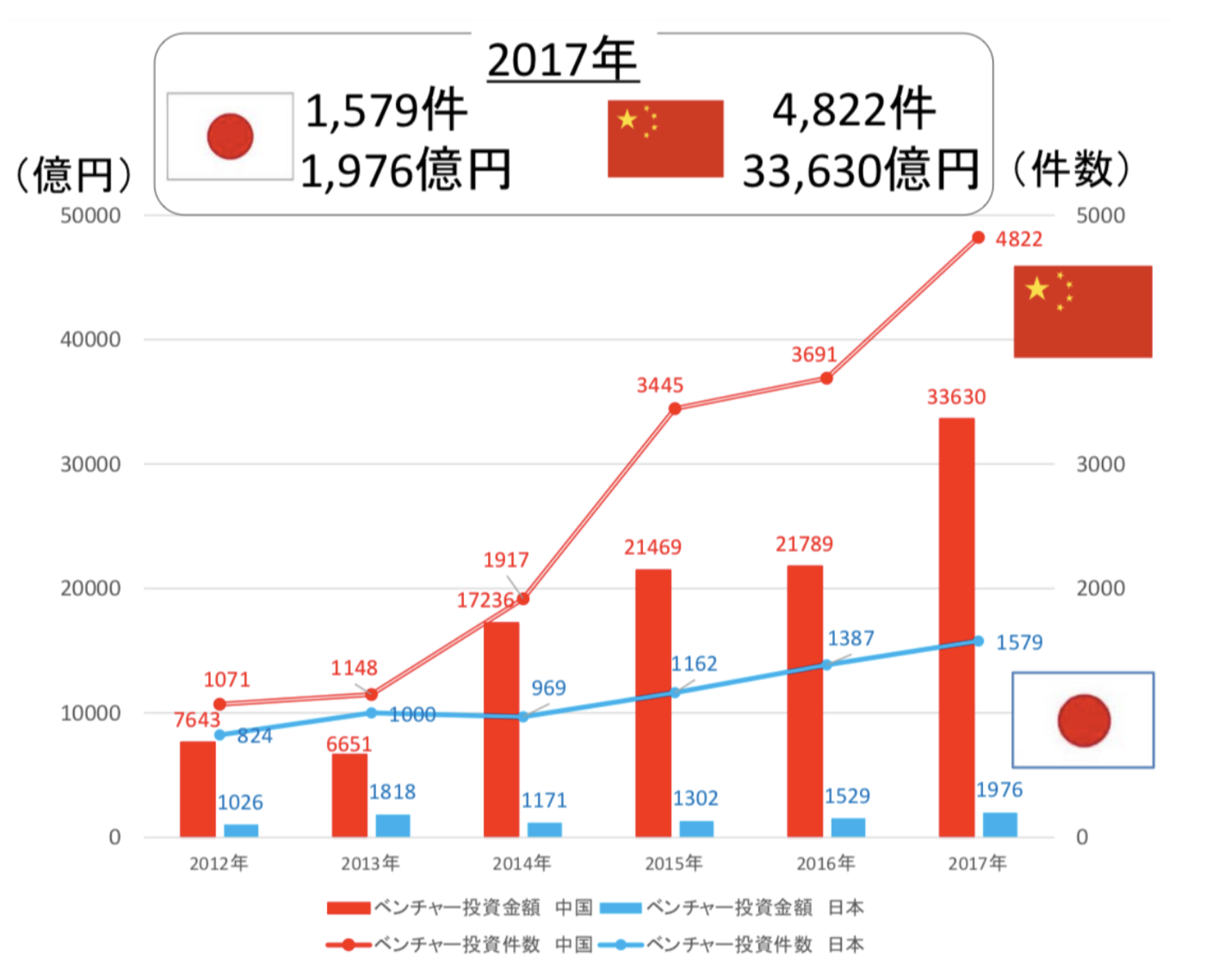

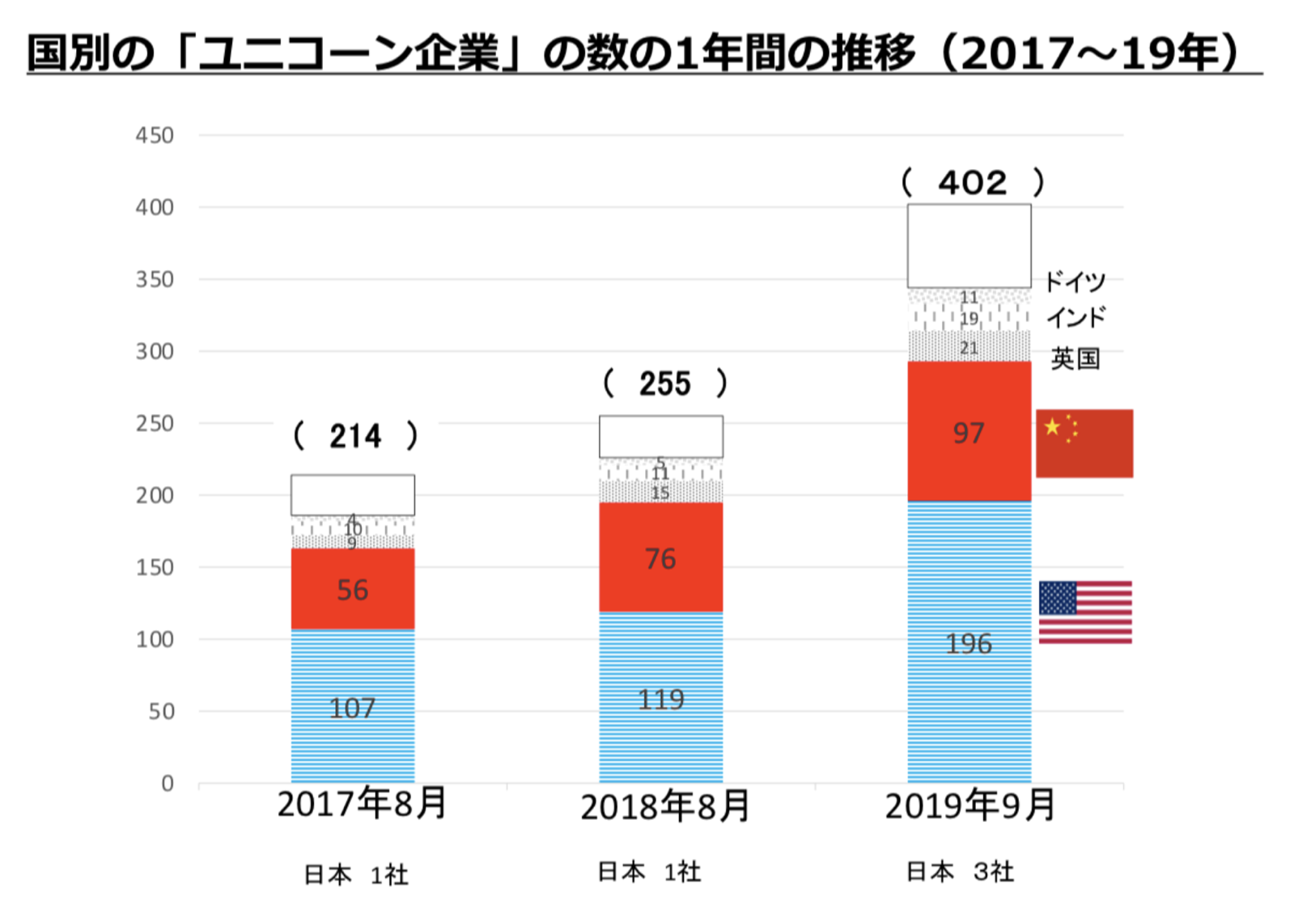

中国は国家主導でベンチャー企業の設立を応援しており、投資金額は2017年時点で日本の16倍以上の規模になっています。

結果として有望なベンチャー企業が乱立してきており、以下の基準を満たすユニコーンが米国についで日々生まれてきているのです。

- 創業から10年以内

- 評価額10億ドル以上

- 未上場

- テクノロジー企業

ハイテク産業は米中の一騎打ちの様相を呈してきているのです。

今まさに株価が飛翔の時を迎える水準

ここまで存在感をます中国の経済と産業についてお伝えしてきました。しかし、大きく発展を遂げた経済に比して最初にお伝えした通り株価は低迷を続けていました。

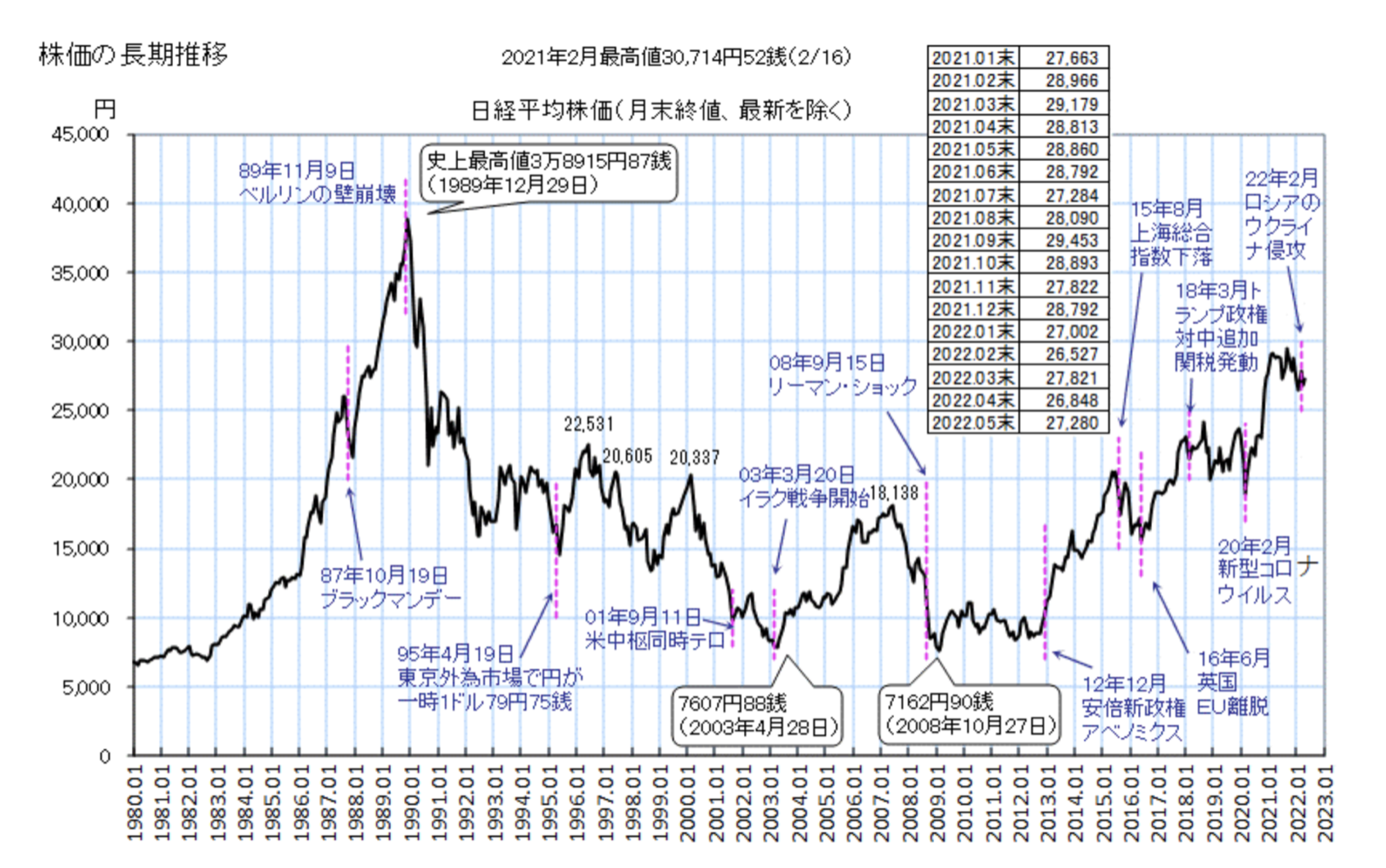

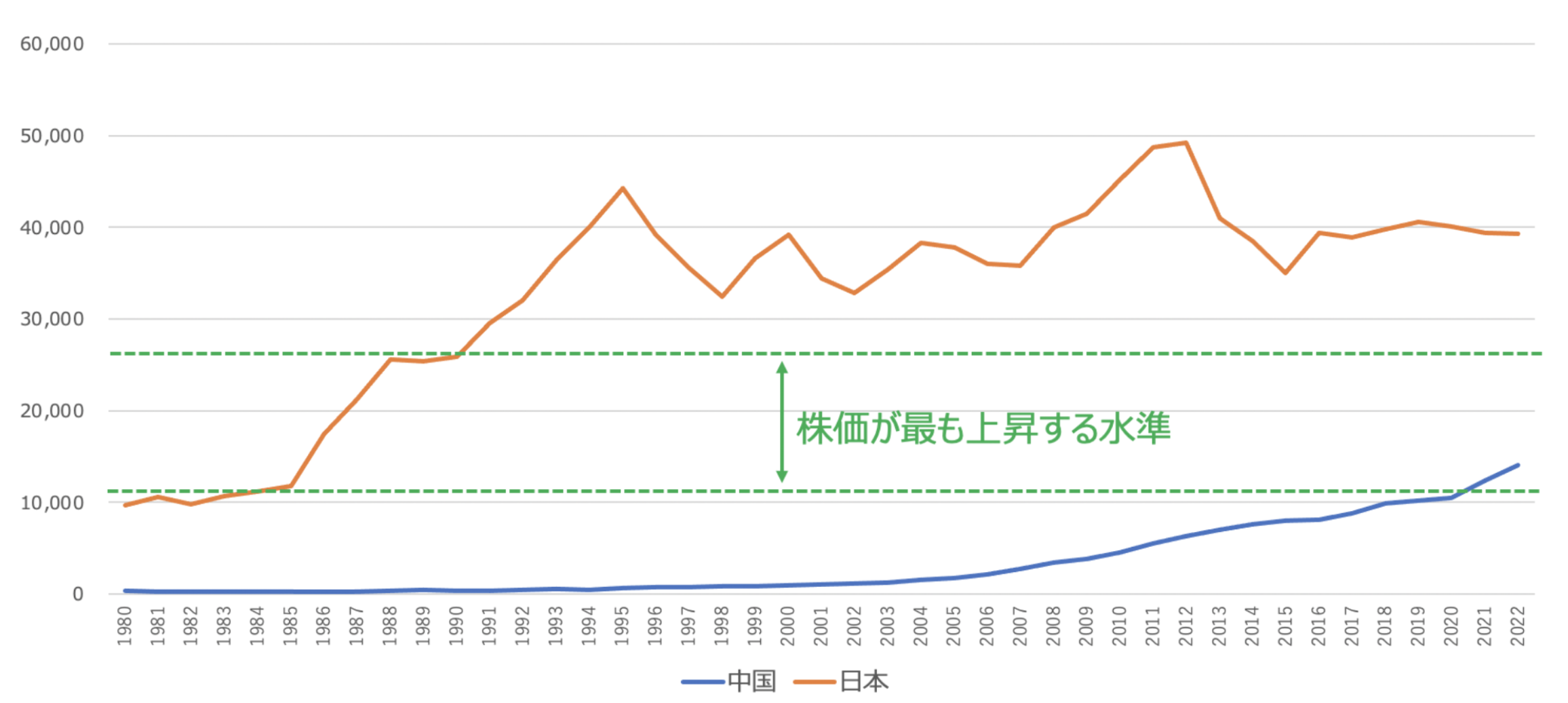

この現象には理由があります。まずは以下の日経平均の動きをご覧ください。

株価が本格的に上昇し始めたのは1980年代からで、1970年代は緩やかな上昇に留まっています。1970年代は経済が発展していく過程で豊かにはなってきているものの、まだ生活必需品である家や車の購入が優先されていました。

しかし、1980年代になると本格的に豊かになっていき株を購入する余裕が国民にでてきたのです。結果的に株式市場が1980年代から過熱感がでてきたのです。

国民の豊かさをはかる指標として一人当たりGDPがあります。要は国民の平均収入はいくらかということですね。以下は中国と日本の1人あたりGDPの推移です。

ご覧いただければ分かる通り、現在の中国はまさに日本の1980年代と同じ水準になっています。つまり、今からまさに株価が本格的に飛翔する水準にあるということです。

いままさに溜まりきったマグマが吹き出して中国株の時代が来ることが期待される時期にきているのです。

→ 中国の株式市場への投資はおすすめできる?今後の見通しは?魅力的な個別銘柄やファンドを買い方も含めてわかりやすく解説!

2023年!今が千載一遇のチャンスの理由とは?

中国は魅力的な条件が整いながらも2022年に入りコロナを抑え込むために上海のロックダウンを行いました。結果的に株式市場に大きな下押し圧力が加わり、株価が半年で20%ほど下落しました。

しかし、2022年6月1日より上海のロックダウンが解除されています。

中国・上海は6月1日午前0時から、新型コロナウイルス対策の規制を緩和した。中国経済の中心地で、世界的貿易拠点である同市は、2カ月にわたり厳しいロックダウンを敷いていた。

参照:BBC

そして、2022年末に、ついにゼロコロナ政策を大転換させました。

ゼロコロナの事実上の終了に伴う経済成長によって、過去3年にわたる市民の苦難を過去のものとすることに習指導部は期待を寄せている。来年の経済運営方針を決める中央経済工作会議では消費を喚起し、民間部門を支援する方針が示された。

中国当局は民間企業の拡大を促し、外国企業の市場アクセスを広げる施策を講じると表明。また、インターネットプラットフォーム企業が発展において主導的な役割を果たすとともに、雇用を創出し、海外市場で競争できるよう支援するとした。

ここから不当に売り込まれた分を奪回するだけでも大きな上昇余地があります。

更に、世界の中央銀行が金融引き締めに走る中、中国はコロナで沈んだ経済を立て直すべく金融緩和を実施しています。

現在の世界において株価の趨勢は中央銀行の金融政策に大きな影響を受けます。日本のアベノミクスも、2020年の米国株のバブル相場も中央銀行の金融緩和によって誘発されました。

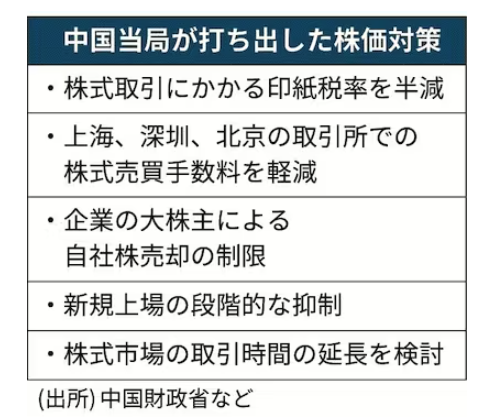

そして、最後のダメ押しで、中国当局がついに株価引き上げ策を実施します。

中国が株価対策を相次いで打ち出している。株式取引に必要な印紙税の税率引き下げ、新規株式公開(IPO)の段階的抑制、上場企業の大株主による自社株売却の制限などだ。

中国の代表的な株価指数、上海総合指数は28日、前週末比一時5.06%高と急反発した。米モルガン・スタンレーは「印紙税引き下げで短期的には市場心理の改善が期待できる」と指摘する。

まず株式売却時に必要な証券取引印紙税の税率0.1%を28日から半減した。引き下げはリーマン・ショックが起きた2008年以来という。

次に株式市場の需給悪化要因になる新規上場を段階的に抑制する。当面の焦点は、大型IPOの動向だ。

実際、世界最大のヘッジファンドを運営しているレイダリオも本格的に中国株式市場に参入しています。つまり、世界の一流のファンドマネージャーも中国に注目しているのです。以下は2023年1月のロイターの記事です。

[香港/上海 10日 ロイター] - 米ヘッジファンド運用会社ブリッジウォーターが中国の運用資産を過去1年間で200億元(29億3000万ドル)に倍増させたことが、関係筋の話や公式データで明らかになった。中国で最大の外資系ヘッジファンドとしての地位を盤石にしつつある。

12月に中国招商銀行を通じて販売した一連のフィーダーファンド(運用資金を他のファンドに投資するファンド)で27億元を調達したことが資産拡大に大きく寄与したと関係筋は話した。親中派を自称するブリッジウォーター創設者で富豪のレイ・ダリオ氏と同氏の「全天候型」戦略の人気が実績に表れた。

ファンド・コンサルティング会社Z-Benアドバイザーズのマネジングディレクター、ピーター・アレクサンダー氏は「ブリッジウォーターは、中国で大規模なビジネスを構築することが大いに可能だと示した」とし、その成長は、外国勢が中国で競争できないという通説を覆したと述べた。

上海政府のデータによると、11月初旬時点でブリッジウォーターの中国国内におけるファンドの規模は約190億元に達していた。その後、フィーダーファンドで27億元を調達した。

尚、目をつけているのはレイ・ダリオだけではありません。世界で最前線で投資を行なっているヘッジファンドが次々に中国への投資を拡大しています。個人投資家が見えないところで、大規模な仕込みが入っているのです。

コラム〜中国EV(&自動運転)メーカーの台頭

電気自動車、自動運転と言えば真っ先に米国のテスラを挙げる人が多いかと思います。

しかし、中国でもBYD、NIO、Xiao Pengなどが有望視されています。BYDと言えばあのウォーレン・バフェット氏が高い評価を下しており、今後の世界展開も注目されています。

米著名投資家のウォーレン・バフェット氏は中国の電気自動車(EV)メーカー、比亜迪(BYD)について「卓越している」とし、半導体の受託生産世界最大手、台湾積体電路製造(TSMC)を「素晴らしい企業」だと評価した。ただ両銘柄売却を踏みとどまってはない。

中国の自動車市場は世界一を誇ることは周知の通りで、テスラも中国を重要拠点とし上海ギガファクトリーを建設し電気自動車を供給しています。この市場でテスラと競合し、今後はシェアを抜いていく可能性を秘めているほどに、中国の自動車メーカーへの期待は大きいものとなっています。

| 1 | 中国 | 26,274,820 |

| 2 | 米国 | 15,408,565 |

| 3 | 日本 | 4,448,340 |

| 4 | インド | 3,759,398 |

| 5 | ドイツ | 2,973,319 |

| 6 | フランス | 2,142,284 |

| 7 | ブラジル | 2,119,851 |

| 8 | イギリス | 2,044,091 |

| 9 | ロシア | 1,741,965 |

| 10 | 韓国 | 1,734,581 |

| 11 | カナダ | 1,704,850 |

| 12 | イタリア | 1,664,483 |

| 13 | オーストラリア | 1,049,831 |

| 14 | メキシコ | 1,046,705 |

| 15 | スペイン | 1,034,063 |

| 16 | インドネシア | 887,205 |

| 17 | トルコ | 772,722 |

| 18 | タイ | 748,580 |

| 19 | サウジアラビア | 556,559 |

| 20 | ポーランド | 554,613 |

この中国自動車市場においては、国民需要も活発で、また上述した通り一流のテクノロジー企業が出揃っている市場環境ですので、今後は自動車業界も世界で覇権を取ってしまう可能性すら秘めています。

テスラは世界最大のEVメーカーかもしれないし、経営者のイーロン・マスク氏の言を借りれば、望遠鏡を使っても2番手以降の姿が見えないほどライバルを大きく引き離しているかもしれない。だが、この見方は、マスク氏の大言壮語にもかかわらず、トヨタが間違いなくテスラと同程度に重視している新興の中国企業を無視している。

その企業は、純粋なEVの販売台数で世界最大手メーカーとして今年テスラを抜き去るかもしれない比亜迪(BYD)だ。(純粋なEVには、BYDが生産するハイブリッド車を含めない)

BYDは中国におけるトヨタのEVパートナーであり、世界的に台頭するライバル企業でもある。それ以上に重要なことに、BYDはトヨタが数十年にわたって世界で最も成功した自動車会社であり続けている秘訣の多くを見習っている。

投資信託を通して中国株式市場に投資するのは魅力的?

中国株は2010年代から注目されていたということもあり、多くのファンドが運用を行なっています。ただ、基本的に指数をアンダーパフォームする結果となっています。

以下は10年以上の運用実績があるファンドの運用成績とMSCI中国指数を比べたものです。

| ファンド名 | 三井住友・ニュー・ チャイナ・ファンド |

三菱UFJ チャイナオープン |

HSBC チャイナオープン |

中華圏株式 ファンド (毎月分配型) |

MSCI中国 配当込円ベース |

| 運用会社名 | 三井住友DS | 三菱UFJ国際 | HSBC | 日興 | -- |

|---|---|---|---|---|---|

| リターン 1年 |

51.68% | 44.40% | 39.60% | 32.38% | 40.75% |

| リターン 3年年率 |

11.06% | 12.45% | 8.79% | 9.35% | 9.79% |

| リターン 5年年率 |

16.54% | 17.39% | 16.48% | 13.49% | 19.32% |

| リターン 10年年率 |

11.83% | 11.87% | 11.37% | 8.54% | 12.19% |

| 標準偏差1年 | 21.97 | 24.73 | 24.43 | 24.09 | -- |

| 標準偏 差3年 |

21.11 | 22.47 | 22.64 | 22.61 | -- |

| 標準偏差 5年 |

17.73 | 19.09 | 19.45 | 19.03 | -- |

| 標準偏差 10年 |

21.59 | 22.14 | 23.86 | 21.65 | -- |

5年と10年のリターンがMSCI中国をアンダーパフォームしているものばかりでした。日本にいるファンドマネージャーが中国の有望な銘柄を見つけるのは至難の技なのです。

日本の株式であれば、街の評判や実際のサービスの質などを手で触れて実感することができますからね。

具体的な投資銘柄を交えてオリエントマネジメントの魅力を解説

本当に中国株で大きなリターンを獲得するためには中国や香港に足を運び銘柄を選定する必要があります。

筆者が新たに投資しているサンライズキャピタルは香港とシンガポールにファンドマネージャーが在籍し日々情報を集めています。

日本株や新興国株でも実績のある東大卒外資系金融出身のファンドマネージャーが今こそ中国株であると本腰をいれているのです。

常にリターンが高い市場を見極める目に長けている優秀なファンドマネージャーが中国株に注目していることからも今後の中国株の飛翔に期待せざるをえません。

具体的な投資銘柄を二つほど紹介します。一つ目は亜州水泥です。ほとんどの方は聞いたことはないと思います。

特筆すべきはバリュエーションの低さです。PERは衝撃の2.3倍です。つまり利益の2年ちょっとの価格で取引されているということになります。PERは15倍を下回れば割安といわれる水準ですので、いかに異常な水準であるかということがご理解いただけるかと思います。

さらにご覧いただきたいのが配当利回りです。驚異の10.8%を記録しています。5%を超えれば高配当と言われる中で10%以上の配当利回りを実現しています。

値上がりだけでなく配当益も狙える銘柄に投資をしているのです。これに多くの投資家は気づいていないのです。

2つ目の例は神華能源です。本当にマイナーなお宝銘柄を調査して投資していることがわかります。投資信託などでは実現できない投資を行なっています。

PERは7.2倍となっており割安ですが、配当利回りは亜州水泥よりもさらに高い13.1%を記録しています。堅実なリターンを狙うことができますね。ファンドマネージャーが手がけた以前の新興国ファンドでは現地通貨建で以下の卓越したリターンを生み出しています。

| 現地通貨建リターン | |

| 2018年 | 64.90% |

| 2019年 | 77.08% |

| 2020年 | 237.93% |

| 年率平均リターン | 114.49% |

そして、2021年10月からオリエントマネジメントの運用を開始して既に以下のリターンをあげています。2023年は上半期で16.91%のリターンを出しており、これは年率にすると37%程度のペースです。

| オリエントマネジメント | 上海総合指数 | 香港ハンセン指数 | |

| 2021年下半期 | 10.84% | 13.34% | -19.09% |

| 2022年 | 5.70% | -15.12% | -15.45% |

| 2023年上半期 | 16.91% | 3.64% | -4.37% |

| 合計 | 36.96% | -10.84% | -34.50% |

上記でも素晴らしいリターンなのですが、重要なのはこの半年間中国株式市場はロックダウンもあり逆風が吹いていることです。

以下は同期間の上海総合指数の値動きです。2021年10月1日から2022年12月30日の間で約20%下落しています。

つまりオリエントマネジメントは上海総合指数に対して32%もオーバーパフォームしていたことになります。

香港ハンセン指数に比べると40%以上オーバーパフォームしているのです。ちなみに2023年の上半期のリターンも考えると+60%以上のアクティブリターンとなります。

【香港ハンセン指数】

そして、上記をみていただければわかる通り、中国株式市場はゼロコロナ政策の撤廃もあり底打ちして反転に転じています。周りの成功者をみていればわかりますが、一定数、相場がドン底の時に資金を突っ込んだ結果富裕層になっている方がいます。

身近な例でいうとリーマンショックで資金を大量に投下した人が現在ミリオネアになっているといった具合ですね。

中国株式は下落していますが、中国経済は成長し企業の利益も右肩の登りです。つまり、現在はわかりやすい天機が到来しているのです。今後、中国株式市場が波に乗った時にはとてつもないパフォーマンスを出すことが期待できます。

大きなリターンを期待して筆者はオリエントマネジメントに資金を預けています。

まとめ

本日のポイントを纏めると以下となります。

- 中国企業は経済成長に比して過小評価されている

- ハイテク産業が急成長し米国に唯一対峙できる国になっていきている

- 既に巨大ハイテク企業BATHなどが存在感をましている

- 経済水準が日本の1980年代と同水準でこれからまさに株価の飛翔が期待される

- 日本の中国株に投資をしているアクティブ投信は指数に長期的にアンダーパフォームしている

- オリエントマネジメントは半年で指数を20%アウトパフォームしている(年率でみると40%以上)

- オリエントマネジメントは市場の下落局面でもプラスのリターンをだしており安心感もある

| 総合 86点 |

投資先は新興国の雄である中国。ファンドマネージャーは中国市場に直接アクセスできる香港とシンガポールでリアルタイムに情報を得て銘柄を厳選している。 |

| 収益性 90点 |

中国はまさにバブル前の日本の状態。10年間株価は停滞しておりかなり割安水準となっており今後株価の急騰が見込まれる。2022年に上海総合指数が▲20%、香港ハンセン指数が▲30%となるなか、+5%のリターンをあげている。2023年は上半期で+17%を叩き出しており、上昇相場の時の爆発力が期待できる。 |

| 安定性 70点 |

新興国投資なので当然価格の変動幅は大きくなっている。投資手法故に、ハイリスクではなく、ミドルリスクハイリターンの投資先といえる。 |

| 将来性 85点 |

成長力は依然として新興国最高水準。ハイテク産業も興隆し2028年には米国を抜いて世界第1位の経済大国となることが見込まれている。 |